| اسلام میں سیاست | تہذیبوں کا تصادم: درپیش چیلنجز اور بقائے باہمی کے امکانات

تہذیبوں کا تصادم: درپیش چیلنجز اور بقائے باہمی کے امکانات

الشيخ معتصم السيد احمد

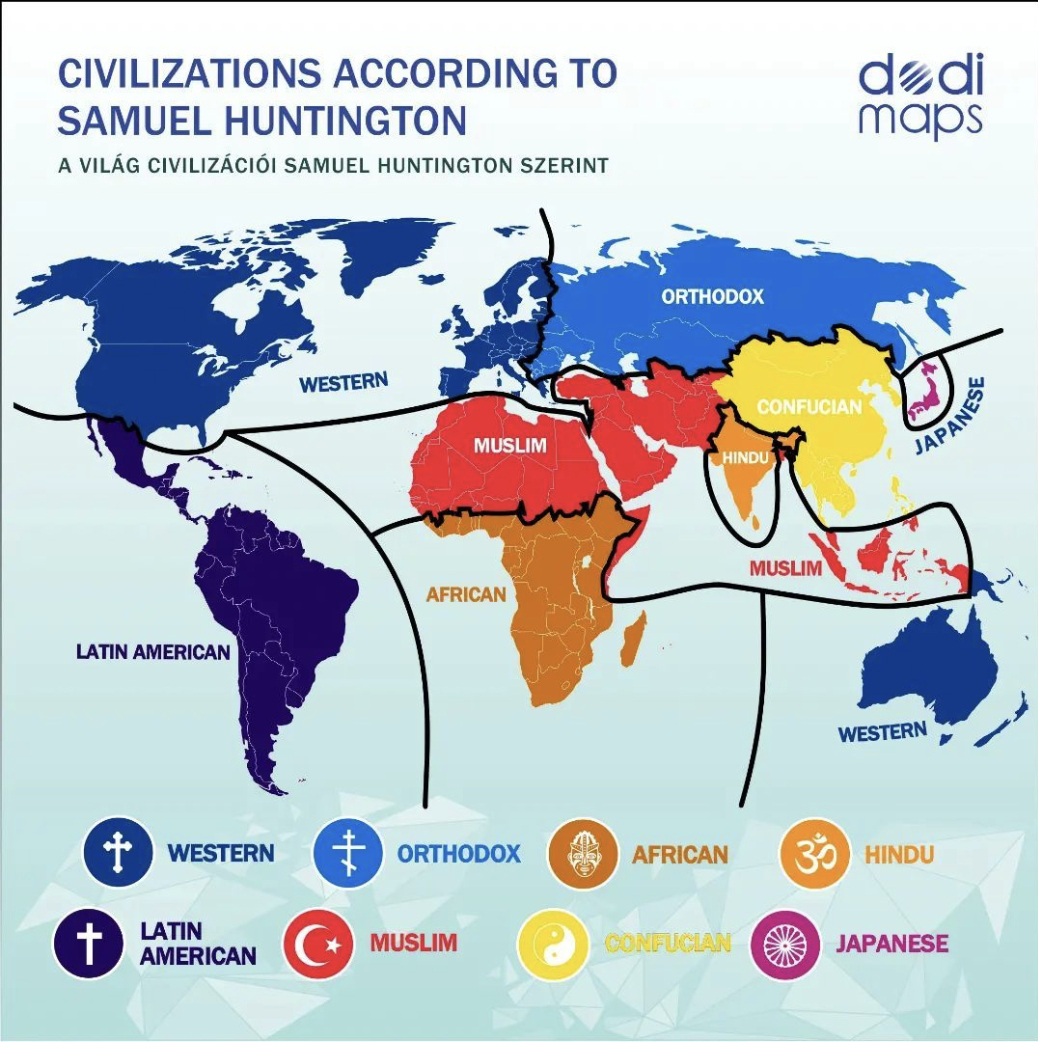

"تہذیبوں کا تصادم" ایک ایسی متنازعہ سیاسی اصطلاح ہے، جس نے وجود میں آنے کے بعد سے فکری اور سیاسی حلقوں میں زبردست ہلچل مچا دی رکھی ہے۔یہ تصور امریکی مفکر صاموئل ہنٹنگٹن (Huntington) نے 1993 میں وضع کردہ اپنی ایک مشہور تحریر میں پیش کیا۔ درحقیقت یہ تصوریہ سرد جنگ کے بعد کی دنیا میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اختلافات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ اس نظریے کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس تنقید کے باوجود اس نے بین الاقوامی تعلقات کے فہم اور جدید دور میں دنیا کو درپیش ثقافتی اور مذہبی تنازعات پر گہرا اثر ڈالا۔

ہنٹنگٹن نے اپنی تھیوری میں یہ پیشن گوئی کی کہ اکیسویں صدی مختلف تہذیبوں کے درمیان کچھ اس طرح سے وسیع تر تصادم کا میدان بنے گی، کہ جس کے ذریعے دنیا کو کئی بڑی تہذیبی خطوں میں تقسیم کیا جائے گا، جیسے مغربی، اسلامی، چینی، ہندی اور دیگر تہذیبیں۔ ہنٹنگٹن کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ مستقبل کے تنازعات ان تہذیبوں کے درمیان ثقافتی اور مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ابھریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اقدار اور عقائد ہی وہ بنیادی عوامل ہیں جو ریاستوں کی پالیسیوں اور بین الاقوامی تعلقات پر گہرا اثر ڈالیں گے۔یہ تھیوری فکری حلقوں میں شدید بحث اور وسیع تنازع کا سبب بنی۔ ایسے میں کچھ ماہرین نے اسے معاصر دنیا کی حقیقت پسندانہ تعبیر قرار دیا، جبکہ دوسروں نے اسے بین الاقوامی تعلقات کے غیر ضروری سادہ تجزیے کے طور پر مسترد کر دیا۔

اسلام اور مغرب کے تعلقات کے حوالے سے، ہنٹنگٹن نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تصادم مستقبل کے عالمی تنازعات کا مرکزی محور ہوگا۔ اگرچہ یہ نظریہ مختلف تہذیبوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے تصور سے متصادم تھا، جسے کئی مفکرین نے پیش کیا، مگر "تہذیبوں کا تصادم" کا خیال اس قدر تیزی سے عالمی توجہ حاصل کر گیا کہ جلد ہی، دنیا بھر کے مفکرین، تعلیمی ماہرین اور پالیسی سازوں نے اس تصور کو اپنانا اور اس کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔

اگرچہ ہنٹنگٹن کے پیش کردہ کئی تجزیے وسیع پیمانے پر مقبول ہوئے، لیکن اس کی تھیوری کو متعدد پہلوؤں سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔

پہلا نکتہ یہ ہے کہ معاشی اور سیاسی عوامل جیسے وسائل پر قبضے کی کشمکش، فوجی بالادستی، اور بڑی طاقتوں کے درمیان اثرو رسوخ کی جنگیں بین الاقوامی تعلقات میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ لہذا یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے: کیا واقعی عالمی تنازعات کو صرف ثقافتی اختلافات تک محدود کیا جا سکتا ہے؟

اس مرحلے پر ایسا لگتا ہے کہ ہنٹنگٹن نے ثقافت اور مذہب کے کردار کو شایدحد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، جبکہ اس نے کئی دیگر کلیدی عوامل کو نظر انداز کر دیا ہے جو آج کے بین الاقوامی تعلقات کو تشکیل دیتے ہیں۔ معاشی اور سیاسی کشمکش ہمیشہ سے عالمی اور علاقائی تنازعات کا ایک بنیادی عنصر رہی ہے، چاہے وہ عالمی جنگیں ہوں یا علاقائی تنازعات۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور ثقافت کے علاوہ بھی کئی دیگر گہرے اور وسیع اسباب بھی ان تنازعات کے پیچھے کارفرما ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہنٹنگٹن پہلا مفکر نہیں تھا جس نے مشرق اور مغرب کے درمیان ثقافتی کشیدگی پر بحث کی۔ بلکہ یہ تصور قرونِ وسطیٰ سے ہی موجود تھا، خاص طور پر جب اسلامی اور عیسائی تہذیبوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ تاہم، جدید دور میں، جب تہذیبوں کے درمیان تعامل میں اضافہ ہوا، خاص طور پر عولمیّت (گلوبلائزیشن) کے بعد، تو محض دو تہذیبوں کے درمیان تصادم جیسے سادہ تصورات کو اپنانا غیر مؤثر معلوم ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے باوصف کہ تہذیبی تنوع آج کی دنیا کی ناقابلِ انکار حقیقت ہے، اور جدید ریاستیں کثیر الثقافتی (ملٹی کلچرل) عوامل کے نتیجے میں تشکیل پائی ہیں۔لہذا یہ محض دو تہذیبوں کے درمیان جنگ کا معاملہ نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور متنوع ثقافتی امتزاج ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبیں ایک دوسرے سے مربوط اور باہم متاثر ہو رہی ہیں، جس سے دنیا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ باہمی میل جول، ربط و ضبط اور اجتماعی طرز معاشرت کے رویے اپنا چکی ہے۔

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ماضی میں مختلف تہذیبوں کے درمیان بقائے باہمی کی کامیاب مثالیں موجود رہی ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ تہذیبی تصادم ناگزیر نہیں ہے۔مثال کے طور پر، قرونِ وسطیٰ کے اسلامی عہد میں ایسی کئی مثبت تاریخی مثالیں ملتی ہیں جہاں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی اور فکری ہم آہنگی دیکھنے کو ملی، بر سبیل تذکراندلس (اسپین) میں، مختلف مذاہب کے علماء اور مفکرین نے ایک ساتھ مل کر علم، فلسفے اور سائنسی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح، عثمانی سلطنت جیسے دیگر تاریخی تجربات بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مختلف ثقافتوں کے درمیان امن و رواداری ممکن ہے، بشرطیکہ اختلافات کو عقل مندی اور باہمی احترام کے ساتھ نبھایا جائے۔ بنابر ایں یہ تاریخی حقائق اس نظریے کی نفی کرتے ہیں کہ مختلف تہذیبوں کے درمیان تصادم ناگزیر ہے۔ بلکہ، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر ثقافتی اور مذہبی اختلافات کو دانشمندی سے منظم کیا جائے تو تہذیبوں کے درمیان تعاون اور بقائے باہمی ممکن ہے۔

چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جدید دور، خاص طور پر تیز رفتار عولمیّت (گلوبلائزیشن)، نے اس بات کی ضرورت کو بڑھا دیا ہے کہ مختلف تہذیبوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے ماڈلز تشکیل دیے جائیں۔یہ بقائے باہمی صرف اختلاف کو قبول کرنے کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی فعال پالیسیاں اپنانے کی ضرورت ہے جو بین الثقافتی تعاون کو فروغ دیں۔ اس کے لیے درج ذیل اقدامات مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں:

بین الثقافتی مکالمے (Cultural Dialogue) کو فروغ دینا تاکہ مختلف معاشروں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ کثیر الثقافتی (Multicultural) تعلیمی نظام اپنانا، جو طلبہ کو مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ مثبت تعلق قائم کرنے میں مدد دے۔ سماجی انصاف (Social Justice) کو یقینی بنانا تاکہ تمام ثقافتوں اور گروہوں کو مساوی مواقع حاصل ہوں۔

اس کے علاوہ، بین الاقوامی سطح پر ایسے پلیٹ فارمز قائم کیے جا سکتے ہیں جو قوموں کے درمیان منفی دقیانوسی تصورات (Stereotypes) کو ختم کرنے اور مشترکہ انسانی اقدار پر زور دینے میں معاون ثابت ہوں۔ اس طرح، تہذیبوں کے درمیان تصادم کی بجائے، تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔

پانچواں نکتہ یہ ہے کہ بین الثقافتی مکالمہ (Cultural Dialogue) کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مختلف ثقافتی شناختوں کو مٹا دیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسی دعوت ہے جس کا مقصد ان شناختوں کا احترام کرنا اور مشترکہ اقدار کو تلاش کرنا ہے۔کوئی بھی تہذیب تنہا ترقی نہیں کر سکتی جبکہ ہر تہذیب نے اپنی ترقی میں دیگر ثقافتوں سے سیکھا اور فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی لیے، تہذیبوں کے درمیان تعاون نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ پائیدار ترقی (Sustainable Development) اور سماجی انصاف (Social Justice) کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔مختلف ثقافتی ماڈلز ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کو صحیح انداز میں سمجھا جائے، تو وہ ایک دوسرے کو مزید بہتر اور مضبوط بنا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا عالمی نظام تشکیل پا سکتا ہے جو کثرت میں وحدت (Unity in Diversity) کے اصول پر قائم ہو۔

چھٹا نکتہ یہ ہے کہ اس اہم فکر کو مثبت انداز میں فروغ دینے کے لئےحکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔تمام متعلقہ فریقوں، چاہے وہ ریاستیں ہوں یا غیر سرکاری تنظیمیں (NGOs)، کو اس عمل میں شامل کرنا ضروری ہے تاکہ باہمی افہام و تفہیم کے لیے ایک موزوں ماحول پیدا کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے تہذیبوں کے درمیان امن اور تعاون کے فروغ میں ایک مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔

یہ بین الاقوامی تعاون مختلف شعبوں میں ہو سکتا ہے، جیسے:

معیشت (Economy)

ثقافت (Culture)

سیکیورٹی (Security)

تعلیم (Education)

یہ سنجیدہ اقدامات تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں۔

ساتواں نکتہ یہ ہے کہ داخلی پالیسیوں کے حوالے سے، ریاستوں کو اپنے معاشروں میں مکالمے اور رواداری کی اقدار کو فروغ دینا چاہیے۔اس کےلئے ضروری ہے کہ واضح ہدایات کےتحت ایسے مؤثر اور بامقصد ثقافتی پروگرامز متعارف کرائے جائیں جو مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر رکھنے والے شہریوں کے درمیان ہم آہنگی کو تقویت دیں۔ تعلیم اس تبدیلی کی کنجی ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جو غلط تصورات کو دور کرنے اور باہمی افہام و تفہیم کی روشنی کو معاشرتی رگوں میں سرایت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مقامی سطح پر، امن و رواداری کی ثقافت کو درج ذیل ذرائع سے فروغ دیا جا سکتا ہے:

نصاب تعلیم (Curriculum) میں مثبت تبدیلیاں

میڈیا (Media) کے ذریعے شعور اجاگر کرنا

سماجی تقریبات اور سرگرمیوں (Community Events) کا انعقاد کرنا۔

ان اقدامات کا مقصد آئندہ نسلوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ پرامن بقائے باہمی کو عملی طور پر فروغ دے سکیں

آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ مستقبل کے چیلنجز کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا اب مزید شناختی سیاست (Identity Politics) کی پیدا کردہ تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی۔

لہٰذا، ضروری ہے کہ ایسی جامع اور منصفانہ پالیسیاں تشکیل دی جائیں جو عالمی ترقی کو آگے بڑھانے اور تہذیبی چیلنجز کے عملی حل فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی طاقتیں، ترقی پذیر ممالک، اور بین الاقوامی ادارے مل کر کام کریں اور عالمی امن کے قیام کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آج کے نازک تاریخی موڑ پر، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تہذیبوں کے درمیان تعامل صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ باہمی احترام اور رواداری کی گہری اقدار پر مبنی ہو۔ اگر ہم سب اس سمت میں کام کریں، تو ہم ایک ایسی دنیا تشکیل دے سکتے ہیں جو کشیدگی میں خاطر خواہ کمی کا شکار ہو اور عصرِ حاضر کے بحرانوں اور چیلنجز کو حل کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہو۔یہ ہرگز اس بات کا مطلب نہیں کہ ثقافتی تنوع کو ختم کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ تنوع کمزوری نہیں، بلکہ طاقت کا ذریعہ ہے۔

نتیجتاً، "تہذیبوں کے تصادم" کا تصور اب بھی بین الاقوامی تعلقات کے فہم پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ تاہم گلوبلائزیشن، ٹیکنالوجی کی ترقی، اور تہذیبوں کے درمیان مسلسل تعامل بہم ملکر ہمیں ایک نیا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اس تصور کی دوبارہ تشریح کریں اور یہ سوچیں کہ ثقافتی تناؤ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اسے تعاون و یکجہتی کی سمت میں کیسے موڑا جا سکتا ہے۔اس معاملے میں اگر تاریخ ہمیں کوئی چیز سکھاتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ تہذیبوں کا تصادم کوئی ناگزیر حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایسی سیاسی اور نظریاتی پالیسیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جنہیں ہم بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لہٰذا، اگر سیاسی ارادہ موجود ہو اور مکالمے اور تعاون کی اہمیت کا اجتماعی شعور اجاگر کیا جائے، تو ایک زیادہ پرامن اور ہم آہنگ دنیا کی تعمیر ممکن ہے۔