| عدالت | ابدی شقاوت اور اس کے حل کے ممکنہ راستے

ابدی شقاوت اور اس کے حل کے ممکنہ راستے

تحریر:علي العزّام الحسيني

یہ مقالہ اس مغالطے کو حل کرنے کی کوشش ہےجو بظاہر جہنم میں ہونے والے ابدی عذاب اور الٰہی صفات، خصوصاً عدل، حکمت اور رحمت، کے مابین پائے جانے والے تضاد پر مبنی ہے۔ اس مغالطے کی بنیاد جرم اور سزا کے مابین عدم تناسب پر ہے، کیونکہ جہنم میں دائمی خلود، جو ایک لامتناہی عذاب کی حیثیت رکھتا ہے، نہ تو گناہگاروں کے جرائم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی ان کے ارتکاب کردہ گناہوں سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ ان کے گناہ کتنے ہی سنگین اور شدید کیوں نہ ہوں، بہرحال وہ ان کی محدود حیات اور عمر کے مختصر ایام ہی میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ مزید برآں، لا متناہی اور ابدی عذاب کی کوئی معقول غایت یا فکری طور پر اس کاقابلِ فہم مقصد بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ جہنم کی تخلیق کا فلسفہ بنیادی طور پر گناہگاروں کو ان کے دنیوی جرائم کی سزا دے کر انہیں پاک کرنے پر مبنی ہے۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں تضاد وہ ہے جو دائمی عذاب اور اس الٰہی رحمت کے مابین پایا جاتا ہے جو ہر شے پر محیط ہے۔پس یہی وہ گہرا فکری مسئلہ ہے جسے بعض مسلم فلاسفہ نے "عویصہ" یعنی نہایت پیچیدہ معمہ قرار دیا ہے۔

فکرِ اسلامی میں اس مغالطے کا اولین تذکرہ عہدِ نبویؐ میں ملتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا"اگر تمہارا رب ظالم نہیں ہے، تو وہ کسی ایسے شخص کو جو محض چند دن اس کی نافرمانی کرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "اللہ اسے اس کی نیت کے مطابق ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ شخص دنیا میں قیامت تک زندہ رہتا تو مسلسل اس کی نافرمانی کرتا۔ پس اللہ اسے اسی نیت کے مطابق ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گا، اور حقیقت میں اس کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ شدید اور بدتر ہے۔"(1)

یہاں یہ نکتہ قابلِ توجہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اس کے مأخذ کی کمزوری ہے۔ تاہم، اسے محض ایک تاریخی حوالے کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح، جنت میں ہمیشہ رہنے والوں کو بھی ان کی نیت کے سبب دوام بخشا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ دنیا میں تا ابد باقی رہتے تو مسلسل اللہ کی اطاعت کرتے۔ اس لیے ان کی نیت ان کے اعمال سے برتر قرار پاتی ہے۔ چنانچہ نیت ہی وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر اہلِ جنت کو جنت میں اور اہلِ جہنم کو جہنم میں ابدی ٹھکانہ مہیا کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا) (الإسراء: 84)۔اسلامی نقطۂ نظر سے اس اشکال کے ممکنہ جوابات پر غور کرنے سے قبل، یہ نکتہ قابلِ توجہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ان افراد کی حقیقت جاننے یا ان کے مختلف طبقات کی تفصیلات تک محدود نہیں، جنہیں اس وعید میں شامل کیا گیا ہے۔ بلکہ اتنا معلوم ہونا ہی کافی ہے کہ اس وعید کا سب سے نمایاں مصداق وہ کفار ہیں جو حق کے منکر اور عناد پر مُصر ہیں، جیسا کہ دعائے کمیل کے ایک فقرے میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے: (وَأَنْ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ)

لہٰذا، ایسے افراد کا ان قرآنی آیات میں شامل ہونا جو جہنم میں دائمی خلود کے وعید پر مشتمل ہیں، ایک بدیہی حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ مزید برآں، بعض صحیح احادیث میں بھی اس مسئلے کو ایک مخصوص طبقے تک محدود کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، شیخ صدوق (رحمۃ اللہ علیہ) (متوفی 381ھ) نے ایک معتبر سند کے ساتھ محمد بن أبي عمير کے واسطے سے امام موسیٰ کاظم (علیہ السلام) سے روایت نقل کی ہے، جس میں امام (علیہ السلام) فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے گا، سوائے اہلِ کفر، اہلِ جحود، اہلِ ضلال اور اہلِ شرک کے، (2)

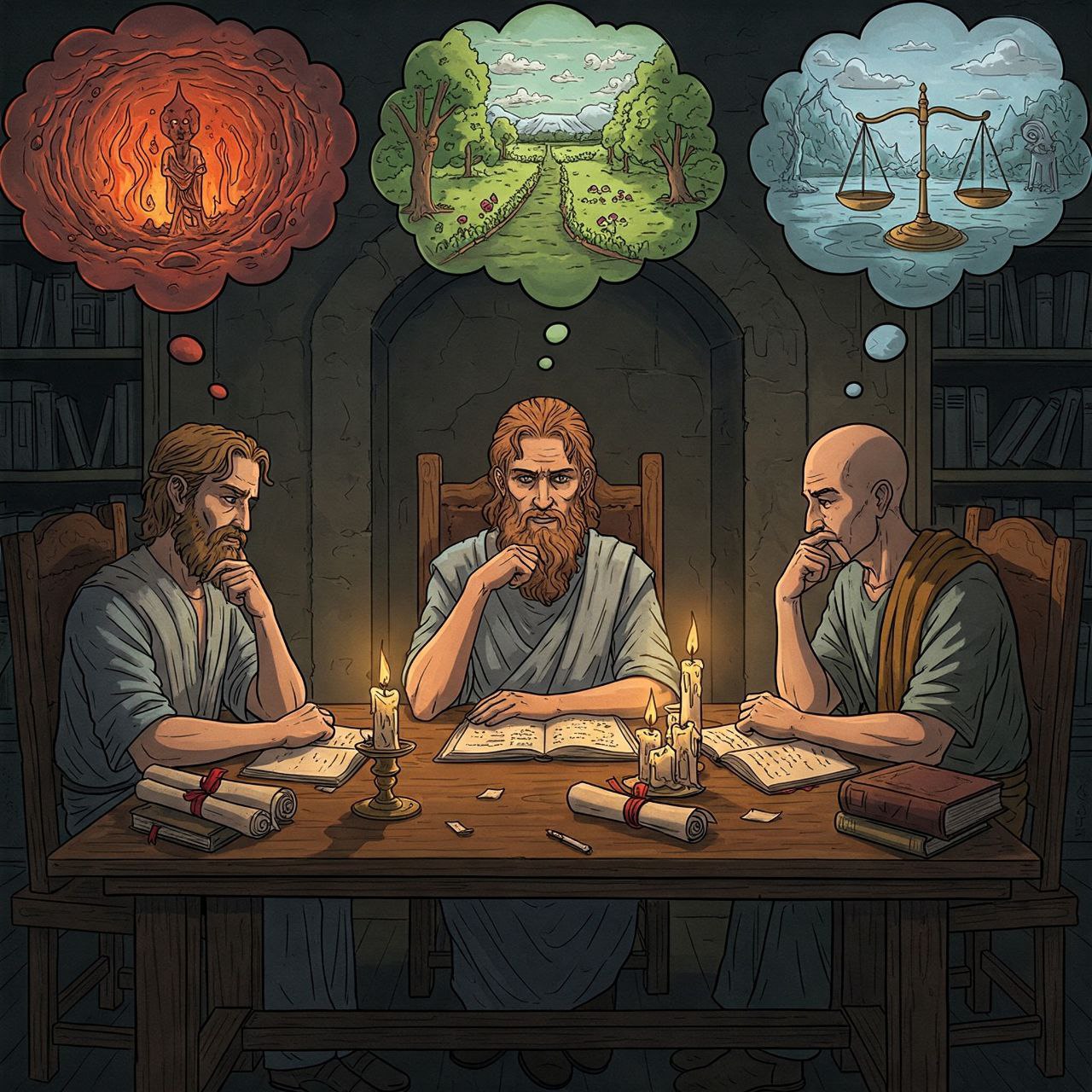

پس، نتیجتاً یہ اشکال کم از کم ان طبقات کے حوالے سے بدستور قائم رہتا ہے۔ اس اشکال کے ممکنہ حل کے لیے تین بنیادی مکاتبِ فکر کا تجزیہ اور تقابل پیش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ جوابات اور حل متعدد اور متنوع ہیں، لیکن ان سب کی جڑیں انہی تین نظریاتی بنیادوں میں پیوست ہیں۔ ایک ہی نظریاتی فریم ورک کے تحت مختلف جوابات کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر، پہلے مکتبِ فکر کو کلامی و تفسیری نظریہ، دوسرے کو عرفانی و صوفیانہ نظریہ اور تیسرے کو فلسفی و عقلی نظریہ کہا جاتا ہے۔

1۔ کلامی و تفسیری نظریہ

یہ نقطۂ نظر دو بنیادی اصولوں پر قائم ہے اور اس اشکال کے حل کے لیے دو ایسے مقدمات کو تسلیم کرتا ہے جو مجموعی طور پر اس کی امتیازی خصوصیات کو تشکیل دیتے ہیں۔ جس طرح علمِ منطق میں کسی چیز کی مرکب خاصیت بیان کی جاتی ہے، اسی طرح یہ نظریہ بھی دو بنیادی نکات میں دیگر دو نظریات سے مختلف ہے۔

پہلا اصول:یہ نظریہ عذاب کے دوام اور جہنم میں خلود پر قطعی یقین رکھتا ہے اور اس عقیدے کی بنیاد بے شمار قرآنی آیات پر ہے۔ خاص طور پر وہ آیات جن میں "خلود" کا لفظ صراحت کے ساتھ آیا ہے، یا جن میں "مقیم" جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو دائمی عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں، وہ آیات جن میں یہ ذکر ہے کہ کفار کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا یا وہ آگ سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، اس تصور کی مزید تائید کرتی ہیں۔ اس پہلو سے، یہ نظریہ دوسرے نظریے یعنی عرفانی و صوفیانہ مکتبِ فکر سے ممتاز ہے۔

دوسرا اصول:یہ مکتبِ فکر آخرت کے عذاب کو اعتباری جزا پر مبنی تصور کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ تیسرے نظریے یعنی فلسفی و عقلی نظریہ سے مختلف ہے۔ جہاں فلسفی و عقلی نظریہ عمل اور جزا کے درمیان ایک تکوینی تعلق کو تسلیم کرتا ہے، وہیں کلامی و تفسیری نقطۂ نظر کے مطابق دنیا میں کیے گئے اعمال اور آخرت کی سزا کے درمیان یا تو علیتِ ناقصہ (جزوی علت) کا تعلق ہے، یعنی گناہ عذاب کے لیے محض ایک مقتضی (سبب) ہے، یا پھر یہ ایک اعتباری اور تشریعی تعلق ہے، جس کے قیام و بقا، کمی و بیشی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہی جزا و سزا کا حقیقی شارع ہے۔ اس نظریے کے تحت اس اشکال کے جوابات متعین ہوتے ہیں اور آخرت میں جزا و سزا کے جواز کے حق میں ایک مکمل کلامی فلسفہ تشکیل پاتا ہے، جو اعتباری جزا کے تصور کے گرد گھومتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق، عذاب درحقیقت اللہ تعالیٰ کی مولویت (حاکمیت) اور مالکیت کا ایک لازمی تقاضا ہے، اور اسی بنیاد پر پورا معاملہ خالقِ حکیم کے اختیار میں رہتا ہے۔ وہی سزا کے اصول وضع کرتا ہے اور جزا و سزا کی مقدار متعین فرماتا ہے، کیونکہ وہی حقیقی مالک ہے، اور مالک کو اپنے مملوک پر کامل تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ البتہ، یہ سب کچھ عدل و حکمت کے دائرے میں انجام پاتا ہے، نہ کہ بلا کسی ضابطے کے—العیاذ باللہ—یا ایسے غیر واضح اصولوں کے تحت جو بظاہر غیر متوازن معلوم ہوں، جیسے گناہ کے ارتکاب میں صرف ہونے والے وقت یا مشقت کو سزا کی مقدار کا معیار قرار دینا۔

اگر کسی گناہ کے ارتکاب کی مدت کو اس کی سزا کا معیار مان لیا جائے، تو یہ ایک ناقص تصور ہوگا، کیونکہ آتش زنی کی ابتدا محض ایک چنگاری یا معمولی تیلی جلانے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ایک پورے جنگل کی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اسی طرح، ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے لیے صرف چند سیکنڈ درکار تھے، مگر اس کے اثرات نسلوں تک برقرار رہے۔ بعینہٖ، کسی قاتل کے لیے ایک لمحے میں قتل کرنا ممکن ہے، لیکن جب اسے اس کے حقیقی آقا اور مالک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ایک عادل قاضی بھی ہے، تو وہ اسے عمر قید کی سزا سنا دیتا ہے۔

یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ اعتباری جزا پر مبنی یہ نظریہ عدل و حکمت کے عین مطابق ہے، چاہے بظاہر سزا اور جرم کے درمیان ایک ظاہری عدم توازن محسوس ہو۔

ایک اور نقطۂ نظر یہ ہے کہ خلود (دائمی عذاب) کو قاعدۂ لطف کے اصول کے تحت سمجھا جائے۔ اس نظریے کے مطابق، جب بندے اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ ثواب و عذاب ابدی ہیں، تو یہ شعور انہیں ایمان اور نیک اعمال کی طرف مائل کرے گا اور کفر و معصیت سے باز رکھے گا۔ یہی تصور اعتباری جزا کے دائرے میں مختلف جوابات کی اساس بنتا ہے۔

بعض معاصر محققین نے اس مسئلے پر دس سے زائد نظریات پیش کیے ہیں، بعض پر تنقید کی ہے اور بعض میں اصلاح کی ہے۔ ان میں سے ایک قابلِ غور بحث یہ ہے کہ وعید (اللہ کی طرف سے دی گئی عذاب کی وعید) پر ہر حال میں عمل کرنا واجب نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی مجرم کو سزا دینا اس کی اصلاح کا ذریعہ بنے، تو یہ بلاشبہ ایک مستحسن فعل ہے۔ لیکن اگر وعید پر عمل محض انتقام کے لیے ہو اور اس کا مجرم کی اصلاح پر کوئی اثر نہ ہو، تو ایسی صورت میں عقل اور اہلِ عقل اسے حسن قرار نہیں دیتے۔ اس موقف کی تائید حضرت ایوب علیہ السلام کے نذر والے واقعے سے کی جاتی ہے، جہاں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی زوجہ کو سو کوڑے ماریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مداراة (نرمی) کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ سو چھوٹی ٹہنیاں لے کر ہلکی سی ضرب لگا دیں تاکہ نذر بھی پوری ہو جائے اور سخت سزا بھی نہ دی جائے۔ جیسا کہ سورۂ ص کی آیت (44) میں آیا: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ) "اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑ (ٹہنیوں کا گچھا) لو اور اس سے مار دو، اور اپنی قسم نہ توڑو۔"اگر مزید تفصیل درکار ہو، تو اس موضوع پر مزید مصادر و مراجع کا مطالعہ مفید ہوگا۔(3)

دوسرا نظریہ: عرفانی نقطۂ نظر اور اس کے متاثرین (عذاب کا خاتمہ)

سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ "عذاب کا خاتمہ" (انقطاع العذاب) کے عنوان سے کوئی واحد مستقل نظریہ موجود نہیں ہے۔ میں نے اس اصطلاح کو محض ایک فکری رجحان کے طور پر اختیار کیا ہے، کیونکہ اس کے تحت آنے والے مختلف اقوال اور نظریات ابدی جہنم کے تصور کی نفی پر متفق ہیں۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر تصوف اور عرفان کی بنیادوں پر استوار ہے، اور اس کی باضابطہ تشکیل اور نظریاتی استحکام محي الدين ابن عربي (وفات: 638ھ) کے ذریعے ہوا۔ بعد کے صوفیہ اور عرفا نے بھی اس نظریے کو اپنایا، بلکہ اس کا اثر ان علماء پر بھی پڑا جو تصوف کے شدید ناقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہی صوفیانہ فکر ابن تیمیہ (وفات: 728ھ) کے ذہن میں "فناء النار" (جہنم کے فنا ہو جانے) کے نظریے کے محرکات میں سے ایک ہو، جسے ان کے بعد ان کے شاگرد ابن القیم الجوزیہ (وفات: 751ھ) نے بھی اختیار کیا۔ اس امکان کو مزید تقویت اس حقیقت سے ملتی ہے کہ ابن تیمیہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک دور میں ابن عربی کی کتب کا گہرا مطالعہ کیا، انہیں قابلِ احترام سمجھا اور ان کے نظریات کو مثبت نظر سے دیکھا۔ (4)دوسری طرف، مسلمان علماء کی غالب اکثریت نے اس نظریے کو سختی سے مسترد کیا، اس پر علمی نقد کیا اور اس کے رد میں دلائل پیش کیے۔ تاہم، یہاں ہمارا مقصد اس نظریے کے تمام جزئیات اور تفصیلات کا تفصیلی تجزیہ پیش کرنا نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک مستقل اور تفصیلی تحقیق کا متقاضی ہے۔(5)

یہ نظریہ ابدی بدبختی (الشقاء الأبديّ) کے پیچیدہ مسئلے کو اس بنیاد پر حل کرتا ہے کہ جہنم میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اور نہ ہی دائمی عذاب اور لامتناہی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس کے مطابق، جہنمی کئی زمانوں تک عذاب سہیں گے، لیکن بالآخر ان کا درد ختم ہو جائے گا اور عذاب زائل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق جرم اور سزا کے درمیان عدم تناسب یا خلود کا خدائی رحمت سے متصادم ہونا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ میرے خیال میں، عذاب کے اختتام (انقطاع العذاب) کا نظریہ، درحقیقت، ان اشکالات کے حل سے زیادہ ان کے اثرات کا ردِ عمل ہے۔ یعنی، اس نظریے کے حامی ابدیتِ عذاب کے تصور سے شدید متاثر ہوئے، اور یہ الجھن ان کے اندر اس قدر گہری سرایت کر گئی کہ وہ جہنم اور اس کے نتائج پر ازسرِنو غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابن عربی سے شروع ہونے والا یہ رجحان خاص طور پر جہنم میں خلود اور دائمی عذاب کے تصور کو نشانہ بناتا ہے، جبکہ جنت میں خلود پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ گویا، ان کے نزدیک اصل مسئلہ عذاب کے دائمی ہونے میں ہے، جبکہ نعمتوں کے دائمی ہونے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی لیے، وہ عذاب کے خاتمے (انقطاع العذاب) کے نظریے کو اپناتے ہیں۔

اس نظریے کی روشنی میں، ابدیتِ عذاب کا اشکال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب عذاب دائمی ہی نہیں، تو پھر اس کے عدل اور رحمتِ الٰہیہ سے متصادم ہونے کا سوال بھی باقی نہیں رہتا۔اس نظریے کے حاملین اس کے مفہوم اور تشریح میں یکساں رائے نہیں رکھتے بلکہ اس حوالے سے مختلف آراء اور تصورات پائے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر، ان خیالات کو دو بنیادی رجحانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

1۔ جہنم کے فنا ہونے کا نظریہ: یہ نظریہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جہنم بالآخر فنا ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تاہم اس کے بعد جہنمیوں کے انجام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ابن تیمیہ کا موقف یہ ہے کہ جہنم کے ساتھ اہلِ جہنم بھی فنا ہو جائیں گے۔دیگر علماء کا خیال ہے کہ جہنم تو ختم ہو جائے گی، لیکن جہنمی باقی رہیں گے۔ تاہم، وہ نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی کسی رحمت سے فیضیاب ہوں گے، بلکہ ایک غیرمتعین حالت میں رہیں گے۔

2۔ عذاب کے اختتام کا نظریہ، مگر جہنم کی بقا

یہ نقطۂ نظر یہ تسلیم کرتا ہے کہ جہنم اور اس کی آگ ہمیشہ باقی رہے گی، اور جہنمی بھی ہمیشہ کے لیے وہاں موجود رہیں گے، مگر ان پر عذاب ختم ہو جائے گا۔ تاہم، اس نظریے کے پیروکاروں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ عذاب کے خاتمے کے بعد جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی، ابن عربی اور ان کے پیروکاروں کے مطابق، جہنمی جہنم میں ہی لطف و مسرت محسوس کرنے لگیں گے۔ ان کے خیال میں جہنم میں طویل قیام کے باعث جہنمیوں کی طبیعت اور جہنم کے درمیان ایک قسم کی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں آگ ان کے لیے "بردًا وسلامًا" بن جائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے واقعے میں ہوا۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ عذاب، عذوبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوسری جانب، بعض دیگر علماء اس تصور کو مسترد کرتے ہیں کہ عذاب خوشگوار کیفیت میں بدل جائے گا۔ ان کے نزدیک جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر بغیر کسی عذاب کے۔ تاہم، وہ جہنم کو کوئی مسرت بخش مقام نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے خیال میں یہ محض ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں جہنمی کسی خاص تکلیف کے بغیر موجود رہیں گے۔

اس نظریے کے حامیوں نے ابدی عذاب کے امکان کو رد کرنے کے لیے متعدد دلائل پیش کیے ہیں، جن میں سب سے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ دائمی شقاوت (یعنی ابدی عذاب) دین کے ضروری عقائد میں شامل نہیں۔ ان کے دلائل کے چند اہم نکات ہیں:قرآن میں جہنم کی بقا کا ذکر تو آیا ہے، لیکن عذاب کے دائمی ہونے کا صریح بیان موجود نہیں۔"خلود" کا لغوی مفہوم لازمی طور پر "ہمیشہ کے لیے باقی رہنا" نہیں، بلکہ "بہت طویل قیام" کے معنی میں بھی آتا ہے۔"الرحمن" اللہ کی صفاتِ ذاتیہ میں سے ہے، جبکہ "الغضب" صفاتِ فعلیہ میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے مطابق، چونکہ صفاتِ ذاتیہ ازلی و ابدی ہوتی ہیں، جبکہ صفاتِ فعلیہ اللہ کے افعال سے متعلق ہیں، اس لیے رحمت ہمیشہ برقرار رہے گی، جبکہ غضب کا دوام ضروری نہیں۔نظامِ خیر و شر: ان کا موقف یہ ہے کہ خیر بالذات اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتا ہے، جبکہ شر بالعرض (یعنی بالواسطہ) وجود میں آتا ہے۔ اس اصول کے تحت، جنت بالذات تخلیق کی گئی ہے، جبکہ جہنم عارضی حکمت کے تحت مقدر کی گئی ہے۔یہ ان کے بنیادی استدلالات میں سے چند ہیں، جبکہ اس موضوع پر مزید تفصیلی دلائل بھی موجود ہیں، جن کا یہاں احاطہ ممکن نہیں۔ (6)

تیسرا رجحان: عقلی نظریہ (تجسمِ اعمال)

یہ نظریہ ابدی شقاوت اور دائمی عذاب کے تصور کو تسلیم کرتے ہوئے، عمل اور جزا کے تعلق کی وضاحت میں ایک منفرد زاویہ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق، عمل اور جزا کا رشتہ محض اعتباری یا قراردادی نہیں، بلکہ ایک تکوینی اور علّی (سبب و مسبب) ربط پر مبنی ہے۔یہ نظریہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ عمل ہی جزا کی علت ہے، اور جزا اس کا لازمی نتیجہ۔ اعمال کے اثرات اور نتائج محض خیالی یا تشریعی نہیں، بلکہ ان کی ایک حقیقی اور خارجی حیثیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمل اور جزا درحقیقت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، جو دنیا میں ایک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں اپنی اصل حقیقت میں متجسم ہو جاتے ہیں۔ گویا، انسان کے تمام افعال دو چہروں والے سکّے کی مانند ہیں: ظاہری پہلو: جو دنیا میں دکھائی دیتا ہے، جیسے غیبت کرنا، یتیم کا مال کھانا، ظلم کرنا وغیرہ۔حقیقی پہلو: جو آخرت میں آشکار ہوتا ہے، جیسے غیبت درحقیقت مردار کھانے کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور یتیم کا مال کھانا جہنمیوں کے لیے عذاب کے کھانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نظریے کے مطابق، انسان کے اعمال ہی اس کی جزا یا سزا میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں جزا کوئی بیرونی شے نہیں، بلکہ خود عمل کی حقیقت اپنے کامل اور مجسم انداز میں ظاہر ہو جاتی ہے۔

اگر اس نظریے کو مزید گہرائی اور جامعیت کے ساتھ سمجھا جائے تو یہ درحقیقت معانی کے محسوس شکل میں ڈھلنے (Concrete Manifestation of Meanings) کا اصول پیش کرتا ہے۔ اس تصور کے مطابق، انسانی اعمال جب تکرار کے ذریعے عادات میں تبدیل ہوتے ہیں، تو یہ عادات مزید ترقی کرکے ملکات بن جاتی ہیں، اور بالآخر یہی ملکات انسانی روح کی اصل ماہیت کا تعین کرتی ہیں۔ دنیا میں تشکیل پانے والی یہ روح، آخرت میں جسم کی صورت میں جلوہ گر ہوگی، لہٰذا آخرت میں انسان کا جسم درحقیقت اس کی دنیاوی روحانی کیفیتوں کا مرئی اظہار ہوگا۔ انسانی روح کو ایک تعمیر شدہ عمارت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جس کی اینٹیں اور بنیادی ڈھانچہ اس کے عقائد، افکار، اخلاقی صفات، اور نفسیاتی میلانات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ تمام عناصر انسان کی حقیقی شناخت کو متعین کرتے ہیں۔ جب روزِ قیامت حشر برپا ہوگا، تو ہر فرد اپنے ہی اعمال، اخلاق اور صفات کے عین مطابق مجسم ہو کر ظاہر ہوگا، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ دنیا میں اپنی روحانی حقیقت کو تراش چکا تھا۔اس نظریے کی رو سے، انسان کی حقیقت دنیا و آخرت میں یکساں رہتی ہے۔ اس کا جوہر اس کے عقائد، اخلاقی رویے اور اعمال پر مشتمل ہوتا ہے، جو وہ دنیا میں اپنے ارادے اور اختیار سے اختیار کرتا ہے، لیکن آخرت میں انہی کی بنیاد پر اس کی صورت گری ہوگی—بغیر کسی نئے انتخاب یا ترمیم کے۔

تجسمِ اعمال کے نظریے کے حاملین نے ابدیتِ عذاب کے مسئلے کا سب سے معقول حل اسی نظریے میں دریافت کیا ہے۔ ان کے نزدیک، عمل اور اس کی جزا کا تعلق محض تشریعی یا اعتباری نوعیت کا نہیں، بلکہ ایک حقیقی اور تکوینی ربط رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اور اس کا نتیجہ (جزاء) ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور کسی بھی مرحلے پر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، خواہ وہ نیک اعمال ہوں یا برے۔اس اصول کے مطابق، گناہ کی سزا کوئی بیرونی یا عارضی چیز نہیں، بلکہ ایک ناگزیر نتیجے کے طور پر ظہور پذیر ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے: عدد "چار" کی زوجیت (Evenness) ایک لازمی صفت ہے۔نمک کا کھارا ہونا اور شہد کا میٹھا ہونا ان کی فطری خصوصیات میں شامل ہے۔ جب کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ "عدد چار زوجی کیوں ہے؟" تو پھر یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ "گناہ کا عذاب کیوں لازم ہے؟"۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کی حقیقت ہی درحقیقت عذاب ہے، اور وہ اسی لمحے انسان کے وجود میں پیوست ہو جاتا ہے جب وہ کسی برے عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔

لہٰذا، گناہ کے عواقب کسی خارجی سزا یا ظاہری تعذیب کے طور پر نہیں، بلکہ خود گناہ کے باطنی اور حقیقی اثرات کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے، فلاسفہ کے مطابق:

"الذاتی لا يُعلّل" (ذاتی امور کی تعلیل نہیں کی جاتی، یعنی مزید سوال نہیں کیا جاتا ہے ، کیونکہ وہ بذاتِ خود اپنی حقیقت میں واضح ہوتے ہیں)۔(7)

تجسمِ اعمال اور قرآنی شواہد

قرآنِ کریم میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو تجسمِ اعمال کے نظریے کی تائید کرتی ہیں، بشرطیکہ ان پر تدبر کے ساتھ غور کیا جائے۔ میری رائے میں، ان آیات کا ایک مستقل اور تفصیلی مطالعہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں چند اہم قرآنی شواہد کا ذکر کروں گا، اور اس ضمن میں قاری کی قرآنی بصیرت اور مراجعت پر اعتماد کرتا ہوں۔قرآنِ مجید واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور ان کے نتائج کا مشاہدہ کرے گا، کیونکہ اس کے اعمال اسی کے سامنے مجسم کر دیے جائیں گے: (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا)(الکہف: 49) "اور وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔"قرآن بعض آیات میں یہ حقیقت آشکار کرتا ہے کہ انسان کو جو جزا ملے گی، وہ کسی بیرونی سزا کی شکل میں نہیں ہوگی بلکہ اس کے اپنے اعمال ہی کا مکمل اور حقیقی ظہور ہوگا: (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزال: 7-8) "پس جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا، وہ اسے دیکھے گا۔"قرآنِ کریم بعض گناہوں کو بوجھ اور وزر کے طور پر بیان کرتا ہے جو قیامت کے دن انسان کے کندھوں پر نمایاں ہوں گے۔ اس ضمن میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں:یہ آیات سب سے زیادہ واضح دلیل ہیں کہ انسان درحقیقت اپنے ہی عمل کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوگا اور اسی میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی تجسمِ اعمال کی بنیاد ہے۔"(8)قرآنِ مجید بعض محرمات جیسے یتیموں کا مال کھانے یا سونا چاندی جمع کرکے خرچ نہ کرنے کو حقیقت میں "آگ" قرار دیتا ہے:(إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا)(النساء: 10)"وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔"یہ قرآنی دلائل واضح کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں جو اعمال انجام دیتا ہے، وہی آخرت میں ایک حقیقی صورت میں ظاہر ہوں گے، اور یہی تجسمِ اعمال کی قرآنی بنیاد ہے۔

خلاصہ

مندرجہ بالا مباحث کے تجزیے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مسلم علماء نے "الہی رحمت" اور "ابدیتِ عذاب" کے مابین ظاہر ہونے والے تناقض اور گناہ کی شدت کے مقابلے میں دائمی عذاب کی ناموزونیت جیسے پیچیدہ مسائل کے حوالے سے دو بنیادی نظریات پیش کیے ہیں، بعض علماء نے اس اشکال کو تسلیم کرتے ہوئے ابدیتِ عذاب کے عقیدے کو مکمل یا جزوی طور پر ترک کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تصور الہی رحمت کے تقاضوں سے متصادم ہے، اس کے برعکس، اکثریت نے ابدیتِ عذاب کے نظریے کو ثابت رکھنے کے لیے مختلف استدلالات پیش کیے۔ اگرچہ ان کے دلائل میں تنوع پایا جاتا ہے، تاہم وہ سب عذاب کے دائمی ہونے کے عقیدے پر متفق ہیں اور اس میں کسی قسم کی ترمیم یا گنجائش کو قبول نہیں کرتے۔

حواشی

1-یہ روایت توحید الصدوق کے حاشیے میں اس طرح مذکور ہے: مخطوطات (و) اور (ہ) میں یہ روایت باب کے آخر میں تیرہویں حدیث کے بعد درج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر بعض نسخوں میں موجود ہے جبکہ دیگر میں نہیں (التوحید، ص 397، تحقیق: ہاشم الطہرانی، دوسری اشاعت، جماعة المدرسین، قم، 1398 ھ)۔

2-التوحید، ص 407، مأخذ سابق۔

3-ملاحظہ کریں: المعاد، مجموعہ أجوبة الشبهات الكلامية، ج 5، ص 338، محمد حسن قدردان قراملكی، پہلی اشاعت، العتبة العباسية المقدسة – المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، 2016ء۔

4-ابن تیمیہ لکھتے ہیں: "میں ابتدائی طور پر ابن عربی کے بارے میں حسنِ ظن رکھتا تھا اور ان کی تعظیم کرتا تھا، کیونکہ میں نے ان کی بعض کتب میں مفید باتیں دیکھی تھیں، جیسے الفتوحات المکیہ، الکُنّہ، المحکم المربوط، الدرة الفاخرة، اور مطالع النجوم میں ان کے اقوال۔ اس وقت ہم ان کے حقیقی مقاصد سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی ہم نے فصوص اور اس جیسی دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا تھا" (مجموع الفتاوى، ج 2، ص 464، ناشر: مجمع الملک فہد، 1416 ھ)۔

5-بعض معاصر محققین نے اس موضوع پر مستقل تحقیق کی ہے، جیسا کہ محمد عبد الخالق کاظم، جنہوں نے الخلود في جهنم کے عنوان سے ایک تحقیق تحریر کی، جو المركز العالمي للدراسات الإسلامية – معاونية التحقيق، ایران، قم، 1426 ھ میں شائع ہوئی۔ اس تحقیق سے موجودہ مطالعے میں بنیادی استفادہ کیا گیا ہے۔

6-ملاحظہ کریں: الخلود في جهنم، ص 201 اور آگے۔

7-المعاد، ص 372، مأخذ سابق۔

8-تفسیر المیزان، ج 14، ص 110۔