شحرور کا قرآنی متن سے متعلق نیا اندازِ فکر یا تحریف

الشيخ معتصم السيد أحمد

قرآن کریم کی آیات کی جو تشریحات 'عصری تفاسیر' کے نام سے پیش کی جاتی ہیں، جن پر بعض جدیدیت پسند مفکرین فخر سے گفتگو کرتے ہیں، دراصل وہ محض معاصر تصورات اور خیالات کو قرآنی نصوص پر زبردستی تھوپنے کی کوشش ہیں۔ یہ عمل کسی علمی اور مستحکم بنیاد پر قائم نہیں ہوتا، کیونکہ موجودہ دور کی تہذیب و ثقافت بذات خود کوئی ہم آہنگ اور متحد اکائی نہیں ہے کہ اسے دینی نصوص کے فہم کے لیے کوئی معتبر معیار مانا جا سکے۔ بلکہ یہ مختلف فلسفیانہ دھاروں سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا جداگانہ علمی تصور اور خاص طریقۂ کار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی انسانی فکر میں جو اختلافات اور تضادات نظر آتے ہیں، وہ اس بات کو بہت بڑا خطرہ بنا دیتے ہیں کہ ہم اس معاصر فکر کو دینی متون کے سمجھنے کا حتمی معیار مان لیں چہ جائیکہ ہم اسے اللہ کی کتاب، یعنی قرآن کریم ، کے فہم کا پیمانہ بنا دیں؛ وہ کتاب جس میں نہ تو سامنے سے اور نہ پیچھے سے باطل کی کوئی راہ ہے

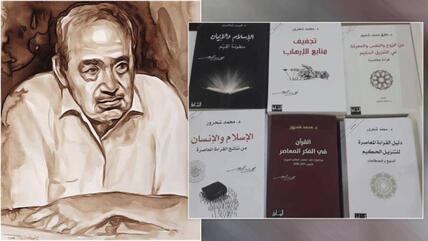

قرآنی نصوص کو اس انداز میں جبراً مفاہیم پر منطبق کرنے کی جو روش ہے، اسے اپنانے والوں میں سب سے نمایاں شخصیت محمد شحرور کی ہے۔ ان کی تفسیر دراصل کوئی غیر جانب دارانہ نوعیت کی تفسیر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی کوشش تھی جس میں قرآنی آیات پر وہ خیالات اور نظریات مسلط کیے گئے جن پر وہ پہلے سے ایمان رکھتے تھے۔ بلکہ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ ان کی قرآن فہمی ایک خاص فکری پس منظر کے تابع تھی، جس میں مارکس ازم کے اثرات اور جدلیاتی تجزیے کے کچھ اصول نمایاں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نفع پرست زاویے سے مذہبی تصورات کی تشریح کرتے تھے، یعنی ان تصورات کو سماجی فائدے کی روشنی میں دوبارہ بیان کرتے تھے۔ مزید برآں، انہوں نے مغربی تہذیب میں رائج بعض انفرادی آزادیوں کے تصورات کو بھی بغیر کسی تنقید کے اپنا لیا۔اور یوں ان کی تفسیر ایک ایسی کوشش معلوم ہوتی ہے جو آج کے اُس انسان سے ہم کلام ہونے کا اہتمام ہے جو مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے غلبے کے سامنے نفسیاتی شکست خوردگی کا شکار ہے۔ اگرچہ ان کی یہ قرأت 'تجدید' (نئے فہم) کا نعرہ لگاتی ہے، تاہم حقیقت میں یہ تفسیر اُن تمام اصولوں کی منظم تحریف ہے جن پر سمجھ دار لوگ ہمیشہ سے قرآنی نصوص کی فہم و تعبیر میں کاربند رہے ہیں۔

متعدد مفکرین اور ناقدین نے محمد شحرور کے منہج کا تفصیلی تنقیدی جائزہ لیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اُن کے کام میں کتنے نمایاں تضادات اور سنگین علمی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ان ناقدین میں ایک نمایاں نام سید ماهر المنجد کا ہے، جنہوں نے خاص طور پر ایک کتاب'الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن (قرآن میں طریقۂ کار کی پیچیدگیاں) لکھی، جس میں شحرور کے منھج کو رد کیا اور اس میں پائی جانے والی فکری و علمی مشکلات کو اجاگر کیا۔اس کتاب کے صفحہ 178 پر وہ لکھتے ہیں: 'اب ہم، اس تمام تحقیق اور پیش کردہ مواد کی روشنی میں، اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ حقیقت میں کتاب (یعنی شحرور کی کتاب "الکتاب والقرآن") میں کون سا منھج عملی طور پر اپنایا گیا ہے، اور ہم اس کا درج ذیل نکات کی صورت میں خلاصہ کر سکتے ہیں:

1-عربی زبان کی خصوصیات اور اس کے اصول و قواعد کو تہس نہس کرنا۔

2-لغت کو پڑھنے اور سمجھنے کی اہلیت نہ ہونا، اور الفاظ کی غلط تفسیر کرنا۔

3-ابن فارس کی "مقاييس اللغة" سے انحراف اور دیگر لغات کو نظرانداز کرنا۔

4-زبان کی حقیقت کو مسخ کرنا اور اس میں وہ باتیں شامل کرنا جو دراصل اس میں موجود ہی نہیں۔

5-عبد القاہر جرجانی کی نظریۂ نظم کی مخالفت، یعنی الفاظ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر ان کے اصل معنی سے ہٹانا۔

6-صرف و نحو اور اشتقاق کے علوم کو نظر انداز کرنا، جن کے ماہرین میں ابو علی الفارسی اور ابن جنی شامل ہیں۔

7-دورجاہلیت کی عربی شاعری سے انحراف، جو عربی زبان کی اصل بنیاد ہے۔

8-قاری کی عقل کی توہین اور حقیقی علمی منھج سے انحراف۔

9-محض مفروضات اور خیالات کو بغیر کسی دلیل کے 'علمی حقائق' کا رنگ دینا۔

10-مارکسی نظریات اور اصولوں سے آغاز کرنا اور قرآنی آیات کو زبردستی ان نظریات کے مطابق ڈھالنا۔

11-اپنے خیالات کو قرآن کی آیات کے پیچھے کچھ اس طرح چھپانا کہ آیت کی زبان و ساخت اور مطلب میں ہم آہنگی باقی نہ رہے۔

12- ریاضی اور سائنسی اصطلاحات کو بلا ضرورت استعمال کرنا تاکہ قاری پر علمی رعب و دبدبہ ڈالا جا سکے۔

13-فقہ کا ایک ایسا نظریہ بنانا جو علمی، منطقی اور لسانی اعتبار سے فاسد بنیادوں پر قائم ہو۔

14-پہلے نتائج گھڑ لینا، اور پھر ان کے لیے غیر معقول اور غیر مسلّمہ مقدمات تلاش کرنا۔

15-تحقیقی حوالوں کا فقدان، کسی مستند ماخذ کا نہ ہونا، اور سائنسی تحقیق کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی۔

یہ تمام علمی و فکری ناکامیاں محض اجتہادی لغزشیں یا متبادل قراءتیں نہیں کہی جا سکتیں، بلکہ درحقیقت یہ قرآن کے سائنسی فہم اور درست لسانی تعبیر کی بنیادوں کو بگاڑنے کے مترادف ہیں۔ شحرور نے قرآنی نصوص کے ساتھ اس طرح تعامل نہیں کیا جیسے کہ وہ اپنے اصل پر ہیں، بلکہ وہ پہلے سے قائم شدہ ذاتی نظریات و عقائد کے ساتھ آئے، اور پھر قرآن میں ان نظریات کے لیے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کی ، چاہے وہ دلائل قرآن کے متن میں نہ پائے جائیں، نہ اس کی زبان ان کی تائید کرے، اور نہ ہی سیاق و سباق ان کا مقتضی ہو۔

مثال کے طور پر، جب بعض جدید تہذیبی رجحانات مرد و عورت کے درمیان وراثت میں مکمل مساوات کا مطالبہ کرتے ہیں، یا حجاب کو غیر ضروری قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو شحرور کی قراءت انہی مطالبات کو قرآن کے اندر سے ثابت کرنے پر کچھ اس طرح سے تُل جاتی ہےکہ گویا تفسیرِ قرآن کا مقصد یہ بن گیا ہو کہ جدید دنیا کیا کہہ رہی ہے، اور قرآن کو اس پر "ہاں" کہلوانا ہے ، نہ کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔یہی وہ مقام ہے جہاں اس منھج کی سنگینی سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ دراصل قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ قرآن پر نظریات کا بوجھ ڈالنے کی کوشش ہے — اور وہ بھی ایسے نظریات کا جن کا تعلق نہ سیاق سے ہے، نہ لغت سے، نہ سنت سے، اور نہ عقلِ سلیم سے۔"اس طرزِ فکر کی نمایاں مثال آیتِ قطعِ یدِ سارق پر ان کا موقف ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِۗوَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

اور چور مرد اور چور عورت، پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، اور اللہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔ (المائدہ: 38)

اس آیت کے ظاہر سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں ہاتھ کے جسمانی طور پر کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن شحرور نے اس واضح مفہوم کو تسلیم کرنے کے بجائے 'قطع' (کاٹنے) کا ایک نیا مفہوم گھڑ لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہاں اس سے مراد چور کو معاشرے سے کاٹنا، یعنی اسے جلا وطن کرنا یا قید کرنا ہے محض اس بنیاد پر کہ جسمانی سزا (ہاتھ کاٹنا) اُن کے مطابق موجودہ انسانی ذوق سے مطابقت نہیں رکھتی۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآنی زبان اس مفہوم کو برداشت ہی نہیں کرتی، کیونکہ سیاق و سباق میں 'ید' (ہاتھ) کو جسمانی عضو کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور عربی لغت میں بھی 'قطع ید' کا مطلب صاف طور پر 'ہاتھ کو جوڑ سے کاٹ دینا' ہے۔ لہٰذا یہ تعبیر نہ لغوی اعتبار سے درست ہے، نہ سیاق کے اعتبار سے، اور نہ ہی تفسیر کے مسلمہ اصولوں کے مطابق۔شحرور نے اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا: (فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِۗإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

پھر جو شخص ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔'(المائدہ: 39)

اس آیت کو بنیاد بنا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر چور سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر اس پر 'حد' (یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا) لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ ان کے مطابق، چونکہ وہ جسمانی طور پر معذور ہو چکا، تو گویا اس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔لیکن یہ فہم سراسر غلط ہے، کیونکہ اسلام میں توبہ کا اثر آخرت کی سزا کے ختم ہونے پر ہوتا ہے، جب کہ حدود دنیا میں نافذ کی جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص جرم کے بعد گرفتار ہو جائے تو حد اُس پر لاگو ہوتی ہے، خواہ وہ بعد میں توبہ کر لے۔ البتہ اگر توبہ دل سے، اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اُسے آخرت میں معاف فرما سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کی بنیاد پر دنیا کی سزا ختم کر دی جائے، کیونکہ یہ سزا صرف اصلاحِ معاشرہ کے لیے ہے، اور شریعت نے اس کا نفاذ رسول اللہ ﷺ کے دور سے لے کر آج تک تسلیم کیا ہے۔ اور فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ اس آیت کا جو مفہوم پیش کر رہے ہیں، اسے درست سمجھا جائے، تو پھر آیتِ محاربین کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا صلیب پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں ملک سے جلاوطن کر دیا جائے (المائدہ: 33)

کیا یہ عقلی طور پر ممکن ہے کہ یہاں 'ہاتھ اور پاؤں کاٹنے' کا مفہوم بھی صرف 'ایمپلی فیکشن' (یعنی مجازی اشارہ) ہو؟ اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں جتنی بھی سزا کی بات کی گئی ہے، خواہ وہ کتنی ہی صاف اور واضح زبان میں ہو، اسے ہمیشہ عصرِ حاضر کے ذوق کے مطابق نئے سرے سے تفسیر کیا جائے؟ یہ طریقہ کار صرف اور صرف ایک ایڈیولوجیکل (نظریاتی) اسقاط ہے، جو کہ اصل قرآن کی تفسیر کے بجائے ایک موضوعی رائے پر مبنی ہے، اور اس کے نتیجے میں سچائی کا فقدان ہوتا ہے۔

یہ مثالیں اس دقت کا پتہ دیتی ہیں جو ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو قرآن کو ایک ایسا کتاب سمجھتے ہیں جو ہر قسم کی تفسیر اور تأویل کے لیے لچکدار ہو۔ ہاں، قرآن مجید یقینی طور پر ایک ہدایت کی ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے مناسب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کا متن ہر ثقافتی تبدیلی کے مطابق تبدیل یا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دراصل، تأویل کو مخصوص اصولوں اور طریقوں کے تحت ہونا ضروری ہے، جو کہ شحرور اور ان جیسے افراد نے نہ تو اپناے اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔

المختصر: جو کچھ "معاصر تفسیر" یا "جدید قرآنی پڑھائی" کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنے طریقہ کار کو کھو دیتا ہے اور نص کی اصل مرجعیّت (حوالہ) کو غالب ثقافت کے مطابق بدل دیتا ہے، تو یہ محض ایک علمی انتشار بن جاتا ہے، جو نہ صرف قاری کو الجھاتا ہے بلکہ معانی کو بھی مسخ کر دیتا ہے اور احکام کو مبہم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے اصل منہج کی اہمیت پر دوبارہ زور دیا جائے، جو زبان، سیاق و سباق، قرائن، سنت اور عقل کو بغیر کسی ذاتی خواہشات یا ثقافتی میلانات سے آزاد ہو کر استعمال کرتا ہو، نہ کہ وہ عقل جو پہلے سے قائم شدہ نظریات یا ثقافتی ترجیحات کی پیروی کرتی ہو۔