خالق کے وجود پر عقلی استدلال کی ممانعت: مکاتبِ فکر، اسباب اور اس پر نقطۂ نظر

علي العزّام الحسيني

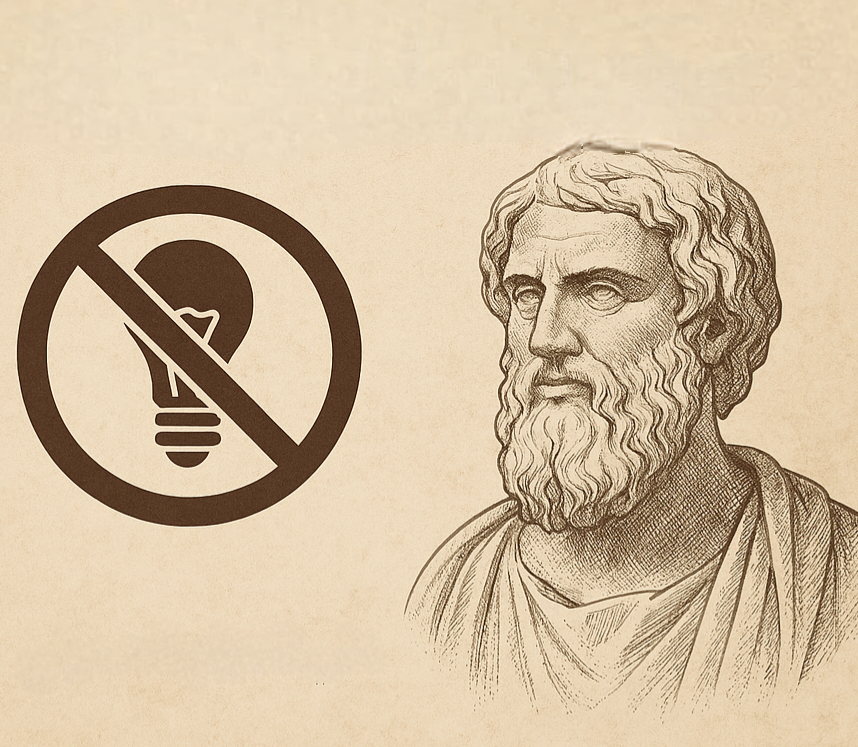

کچھ فکری رجحانات ایسے ہیں جو خالق کے وجود پر اعلانیہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کا مادی مذاہب یا الحادی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان کے درمیان کچھ نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خالق کے وجود پر عقلی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس امکان کو ہی رد کرتے ہیں کہ خالق کے وجود کے لیے کوئی عقلی برہان پیش کی جا سکتی ہے۔ان کے نزدیک ایمان کا راستہ دلیل اور منطق کے بجائے وجدان اور باطنی شعور (یعنی الہام) پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ایمان اور دینی عقائد فطری طور پر دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ عقل یا منطق کا معاملہ نہیں ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ جب سورج کی روشنی موجود ہو تو چراغ کی کیا ضرورت؟ یعنی دل کا نور صبح کے اجالے کی طرح ہے، جبکہ عقل کا نور چراغ کے مانند۔ اسی بنیاد پر وہ اُن لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو ایمان کے معاملات میں عقل کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج چمک رہا ہو اور کوئی چراغ لے کر کھڑا ہو، یا جیسے کسی کے پاؤں سلامت ہوں لیکن پھر بھی وہ لاٹھی کا سہارا لے۔

ہم اس نظریے کو ایک درمیانی برزخی نظریہ قرار دے سکتے ہیں جو و یہاں موجود دو متضاد نظریات کے درمیان ہے۔ایک طرف علمِ کلام اور الٰہیاتی (تھیالوجیکل) نظریہ ہےجو عقل پر اس کے ابتدائی تصورات اور بدیہیات پر کامل اعتماد کرتا ہےاور اسی بنیاد پر خالق کے وجود پر عقلی دلائل کو آمادہ کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کے بالکل برعکس مادی اور الحادی مذاہب ہیں جو خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس موضوع پر پیش کیے جانے والے عقلی دلائل کو رد کر دیتے ہیں۔ان دونوں کے درمیان یہ ایک درمیانی نظریہ ہے جو ظاہر میں خالق پر ایمان رکھتا ہے لیکن عقل کی خالق کے وجود کو ثابت کرنے والی صلاحیت پر شک کرتا ہے۔اگرچہ اس نظریے کی شک پر مبنی سوچ نے لادینی رجحانات کو مضبوط کیا مگر سائنسی و فکری اعتبار سے اس نظریے کو اس کی تمام ذیلی تفصیلات کے ساتھ الحاد یا ملحدین میں شامل نہیں کرسکتے جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

اوّل: مکاتبِ فکر اور رجحانات

اگر ہم ان انفرادی آرا کو ایک طرف رکھ دیں، جنہیں مشرق و مغرب کے علما کی کتب میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کے ضمن میں نقل کیا گیا ہے، تو ہمیں ایک زیادہ وسیع منظرنامہ دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، مفاہیم القرآن (جلد 1، صفحہ 38) میں تھامس کارلائل کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ:"جو لوگ اللہ کے وجود کو دلیل و برہان سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی روشن اور چمکتے ہوئے سورج کی موجودگی کو ایک فانوس سے ثابت کرنا چاہے۔ اسی طرح أجوبة الشبهات الكلامية (جلد 1، صفحہ 23) میں تقی خان کرمانی کا یہ قول درج ہے:"عقلی برہان سے اللہ کی ذات کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر ایمان ہر قسم کی بحث و مناظرے سے بالاتر ہے۔"ان اقتباسات پر مضمون کے آخر میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔اگر ہم صرف ان اقوال کو جمع کرنے پر اکتفا نہ کریں اور معاملے کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں، تو میری محدود تحقیق کے مطابق، اس طرزِ فکر کو اپنانے والے تین بنیادی مکاتبِ فکر سامنے آتے ہیں۔

پہلا مکتبِ فکر: اثباتیت (پوزیٹویزم)

پہلا مکتبِ فکر اثباتی مکتب ہے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہر وہ نظریہ جو تجربے کو علم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ سمجھتا ہے اور اسی کو فلسفیانہ طور پر اپنا مسلک بناتا ہے، وہ عقلیت کے برخلاف اسی مکتبِ فکر میں شمار ہوتا ہے۔تجربیت ایک ایسا نظریہ ہے جو تجربے کو علم کا سب سے اہم ذریعہ قرار دیتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ حواس کے ذریعے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ یہ مکتب اُن نتائج کو رد کر دیتا ہے جو محض مجرد عقل یا دینی معیاروں پر مبنی ہوں۔تجربہ پسندوں اور اثباتیت کے ماننے والوں کا خدا پر ایمان کے بارے میں موقف مختلف ہے۔ ان میں بعض تو واضح طور پر دہریے (ملحد) ہوتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے؛ تاہم کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جیسے مغرب میں جان لاک اور عرب دنیا میں زکی نجيب وغیرہ۔ یہی لوگ یہاں زیرِ بحث ہیں۔

جان لاک اور اس کے ہم خیال مفکرین اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انسان کی عقل میں پیدائشی طور پر کوئی علم موجود ہوتا ہے۔ ان کے مطابق، انسان کا سارا علم تجربے کے ذریعے عقل میں آتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اُس عقلی دلیل کو رد کرتے ہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ دلیل تجربے پر مبنی نہ ہو۔

دوسرا مکتب: اِیمانوئل کانٹ کا تنقیدی مکتبِ فکر

دوسرا مکتب ایمانوئل کانٹ کا تنقیدی مکتب ہے۔ کانٹ (وفات 1804ء) ایک جرمن فلسفی تھاجس نے اپنی مشہور کتاب نقد العقل المحضمیں انسانی علم کی حدود پر اپنی تحقیق کو مرکوز رکھا۔اس کی عقلی معرفت پر شک کا آغاز اُس وقت ہوا جب اس نے ڈیوڈ ہیوم کے اعتراضات کا مطالعہ کیا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا یہاں تک کہ ہیوم نے مجھے میرے سخت جزمیت پسند (ڈوگمیٹک) خواب سے جگا دیا۔ہیوم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ تمام اجسام کششِ ثقل کے تحت حرکت کرتے ہیں جبکہ ہم نے تو ان میں سے بہت تھوڑوں کو ہی حرکت کرتے دیکھا اور جانا ہے؟کانٹ نے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے اس نظریہ سے دستبرداری اختیار کی کہ انسان اشیاء کو ان کی حقیقتِ ذات میں جان سکتا ہے۔ اس کا موقف یہ تھا کہ عقل صرف وہیں کام کرتی ہے جہاں اسے حواس کی طرف سے معلومات مہیا ہوں جبکہ ماورائے فطرت (میٹافزکس) حقائق حواس کی دسترس میں نہیں آتے۔کانٹ کا کہنا تھا کہ عقل، اشیاء کو جیسا وہ حقیقت میں ہیں (نومینا) نہیں جان سکتی بلکہ صرف جیسا وہ ہمیں ظاہر ہوتی ہیں (فینومینا) ویسے ہی انہیں سمجھ سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس نے غیب پر عقلی استدلال کو مسترد کر دیااور خدا کے وجود پر قائم تمام عقلی دلائل کا تنقیدی جائزہ لے کر انہیں بھی رد کرنے کی کوشش کی۔ اس سب کے باوجود وہ ملحد نہیں تھابلکہ خدا پر ایمان رکھتا تھا اور خدا پر اس کے ایمان کی بنیاد انسانی ضمیر یا اخلاقی دلیل تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میرے دل کو ہمیشہ عظمت اور تعجب سے بھر دیتی ہیں، میرے اوپر تاروں بھرا آسمان اور میرے اندر کا اخلاقی قانون!

تیسرا مکتبِ فکر: صوفیانہ اور حدسی مکتب فکر

تیسرا مکتب صوفیانہ اور حدسی مکتبِ فکر ہے۔ہم جب حدسی مکتب کہتے ہیں تو اس سے مراد مغربی دنیا میں وہ نظریہ ہے جس سے فرانسیسی فلسفی اور ادب کے نوبل انعام یافتہ ہنری برگسون (وفات 1941ء) وابستہ رہے۔ برگسون کا مؤقف تھا کہ حدس (براہِ راست ادراک) فہم کا سب سے بہتر ین ذریعہ ہے کیونکہ یہ عقل کے برعکس اشیاء کو تحلیل کرکے بگاڑتا نہیں ہے۔یہ حدس وہ نہیں جو بعض لوگ غلطی سے چھٹی حس کہتے ہیں۔یہ ایک ایسا براہِ راست شعور یا ادراک ہے جو کسی چیز کو جانے بغیر عقل یا حواس کی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو انسان کو اچانک حاصل ہوتا ہے یہ بغیر کسی شعوری یادداشت یا منطقی دلیل کے حاصل ہوتاہے۔ اس قسم کے اچانک آنے والے تاثر کو حدس یا الہام کہا جاتا ہےجو بصیرت کے مفہوم کے قریب ہے۔برگسون کے مطابق علم حاصل کرنے کے دو راستے ہیں:ظاہری طور پر اشیاء کو دیکھنا اور سائنسی طریقۂ کار اپنانا جو تجربے پر مبنی ہوتا ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔دوسرا راستہ بصیرت اور حدس پر مبنی ہے جو اشیاء کی گہرائی میں داخل ہو کر ان کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہی راستہ ماورائے فطرت علم (میٹافزکس) کا طریقہ ہے۔اس حدسی مکتب کے ساتھ تصوف یا عرفان کا مشرقی اسلامی مکتب بھی ہم مشرب ہے جو علم حاصل کرنے میں قلبی مشاہدے اور وجدانی کشف پر انحصار کرتا ہےاور عقلی برہان کی زیادہ پروا نہیں کرتا ۔اس کے برخلاف مشائی (ارسطویی) فلسفہ ہے جو عقلی استدلال کو اہمیت دیتا ہے۔ تصوف اشراقی فلسفہ کے زیادہ قریب ہےجو یہ سمجھتا ہے کہ علم روحانی ریاضت اور نفس کی پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے۔ان کے مطابق، علم کا اصل ماخذ اشراق ہے۔یعنی ایسا نور جو محسوس نہیں ہوتا لیکن ذہن پر آ کر علم کی تولید کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس طرح ادراک و معرفت کی بنیاد ان کے نزدیک اشراق اور روحانی فیض ہے۔

دوسرا نکتہ: بنیادیں اور اسباب

اگرچہ ان تمام لوگوں کے درمیان یہ بات مشترک ہے کہ یہ عقلی دلائل کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کی نہ ماننے کی وجوہات مختلف ہیں اور ان کا ٔ آغاز بھی ایک طرح نہیں ہوا۔ غور و فکر اور تجزیے کے بعد ہم دو بنیادی اقسام کے محرکات کا ذکر کر سکتے ہیں۔پہلی قسم، وہ محرکات جو ایمان اور روحانی احساسات سے وابستہ ہیں اگرچہ ان میں کبھی کبھار علمی اور عقلی دلیلوں سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ اسی زاویے سے وجدان پر مبنی مکتبِ فکر اور عرفانی (صوفیانہ) رجحان کی بنیاد پڑی۔دوسری قسم، وہ محرکات جو فلسفیانہ اور نظریاتی (آئیڈیالوجیکل) نوعیت کے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ایک منظم طریقے سے ایسی فکری بنیادیں قائم کی جائیں جو عقلی ماورائی (میٹا فزیکل) نظریات کی نفی کریں۔ اس کی نمایاں مثال کانٹ کا تنقیدی فلسفہ اور تجرباتی فلسفہ ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے لیکن عقلی میٹافزکس کو رد کرتا ہے۔

خاص طور پر بعض عرفانی اور صوفی حلقوں میں اس بنیاد پر عقل کے ذریعے خدا کو جاننے کے امکان کا انکار کیا ہے کہ خدا کے وجود کا مسئلہ ایسا ہے جسے صرف براہِ راست مشاہدے اور ذاتی تجربے کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔یعنی خدا کا علم صرف دل کے اندر جاگزیں حضوری علم کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔یہ کسبی (یعنی سیکھے گئے) نہیں یا بیرونی علم کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا وجود عام مخلوقات کی طرح نہیں جو ماہیت اور وجود پر مشتمل ہوتی ہیں اور جنہیں ہم ان کی فطرت کے ذریعے عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کا وجود خالص وجود ہے اس کی کوئی مخصوص ماہیت (یعنی شناخت یا شکل) نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم عقل سے اسے سمجھ سکیں یا اس کا کسبی علم حاصل کر سکیں۔ لہٰذا خدا کو جاننے کا واحد راستہ دل کا براہِ راست مشاہدہ (علم حضوری) ہی رہ جاتا ہے۔یہ بات بھی بعید نہیں کہ کچھ لوگ بدیہی (فطری) علم اور عقلی استدلال کے درمیان ٹکراؤ کے تصور کو بھی اس نظریے کی بنیاد سمجھتے ہوں۔

حدس (وجدان) کامکتبِ فکر مغربی دنیا میں اُس وقت سامنے آیا جب معاشرہ مکمل طور پر مادیت میں دھنسا ہوا تھا۔ یہ ایک ردِ عمل تھا جس کا مقصد روحانی اور معنوی پہلوؤں کی اہمیت کو دوبارہ سے اجاگر کرنا تھا۔برگسون (Bergson) کے فلسفے کو بھی ایک ایسی بغاوت کے طور پر دیکھا گیا جو اُس دور کے غالب مادّی رجحان کے خلاف تھی۔ وہ روحانی قدروں اور معنویت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔وہ قدریں جنہیں مغربی مادیت نے نقصان پہنچایا اور اب تک پہنچا رہی ہے۔یہ بھی قابلِ غور بات ہے کہ مغربی اداروں میں ان روحانی فلسفوں کو تقریباً نظرانداز کر دیا گیا ہےجب کہ مادّی رجحانات والی فلسفیانہ شخصیات کو غیر معمولی حد تک توجہ دی گئی ہے۔یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں مغرب میں مادیت کو اصل اہمیت حاصل ہے اور مشرق میں روحانیت کو اصل اہمیت حاصل ہے اور وہ سچ ہی کہتے ہیں۔

دینی عقیدے کو عقلی دلیل اور استدلال کے تابع کرنے کو تسلیم نہ کرنے والے اور تجربہ پسند رجحان یا کانٹ کے تنقیدی فلسفے کے حامی ہر دو کے محرکات بالکل مختلف تھے ۔ ان کا بنیادی مقصد ایک منظم فکری بنیاد قائم کرنا تھا جو تین مختلف میدانوں کے درمیان واضح فرق کرے۔ایک سائنسی اور فطری جسے تجربے کے ذریعے پرکھا جا سکتا ہے دوسرا ماورائی، فلسفی اور عقلی ہے اور تیسرا ایمانی اور تسلیم پر مبنی ہے۔ زکی نجيب محمود لکھتے ہیں کہ قریبی اسباب پر غور کرنا سائنس کا کام ہے، مثلاً اگر حیاتیات ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ایک جاندار سے دوسرا جاندار کس طرح پیدا ہوتا تو میٹافزیکل سوچ صرف یہیں پر رکتی نہیں بلکہ وہ پیچھے کی جانب پلٹتی ہے تاکہ یہ معلوم کرے کہ زندگی بذاتِ خود کیا ہے؟ دینی عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہےکیونکہ دین کا پیغام لانے والا یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ایسی بات پیش کر رہا ہے جو اس نے اپنی بصیرت سے اخذ کی ہےبلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ پیغام مجھے میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے دیا گیا ہے تاکہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس مقام پر ایمان کی بنیاد کسی عقلی دلیل یا اس سے اخذ کیے گئے نتائج پر نہیں بلکہ اس بنیاد پرہوتی ہے کہ پیغمبر کو سچا مانا جائے اور اس کی وحی کی تصدیق کی جائے جو وہ اپنے رب کی طرف سے بیان کر رہا ہےیعنی ایمان کی اصل بنیاد یقین اور تصدیق ہے۔

ایسا لگتا ہے اس رجحان کے پیدا ہونے اور خاص طور پر مغربی دنیا میں اس کی مقبولیت کی اہم وجہ تجربہ پسند فکر کا پھیلاؤ ہے جس نے عقلی مکتبِ فکر کو کمزور کر دیا ہے۔بالخصوص جب تنقیدی فلسفہ معرض وجود میں آیا جس نے الٰہیاتی اور کلامی طریقہ کار کی مخالفت کی اور خدا کے وجود پر عقلی دلائل پر بحث کی۔ اسی طرح ہم یہ بھی بعید نہیں سمجھتےکہ حدس (وجدان) کے تصور نے مغربی انفرادیت پسندی سے بھی اثر لیا ہو جس نے مذہب کو ایک ذاتی تجربے ، انسان اور خالق کے درمیان ایک انفرادی تعلق کی حیثیت سے پیش کیا جو اس دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوچ دوسروں کو ایمان کی دعوت دینے کے عمل کو محدود کر دیتی ہے، دینی تبلیغ کو کمزور کرتی ہے اور اسے اس کے سب سے مؤثر ہتھیار سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عامل بھی ہے جو کلیسائی عقائد سے جڑا ہے جو عقل کے مخالف تھے جیسے تثلیث کا عقیدہ ہے۔ کلیسا کے علماء نے عقل کو عقیدے سے الگ کر دینے کو دینی عقیدے کی حفاظت سمجھااسی لیے سینٹ آگسٹین نے کہا تھا: میں ایمان لاتا ہوں تاکہ سمجھ سکوں نہ کہ سمجھتا ہوں تاکہ ایمان لا سکوں۔ مغربی دنیا میں کلیسائی عقائد کی بنا پر وجدانی ایمان کے لیےیہ دلیلیں دی جا سکتی ہیں مگر اسلامی دنیا میں ان کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہی بات ہمیں اس مضمون کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام خدا کے وجود کے مسئلے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ بدیہی ہے؟ کیا بدیہیت عقل و دلیل کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ اور یہ رجحان کہاں ناکام ہوا؟

تیسرا: ایمان کا مسئلہ فطری ہے اور دلیل کو قبول کرتا ہے۔

یہ بات بدیہی ہے کہ خالص اسلام عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے اعلی مقام عطا کرتا ہےاصولِ کافی کی پہلی کتاب "کتاب العقل" یعنی عقل کے باب سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام بالخصوص عقائد (اصولِ دین) کے میدان میں عقل کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس بات کو بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں خدا پر ایمان کی بنیاد عقل پر ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے:" بالعقل عرف العبادُ خالقهم، وأنّهم مخلوقون، وأنّه المدبِّر لهم، وأنّهم المدبَّرون. (الكافي1/29)،

عقل کے ذریعے ہی بندوں نے اپنے خالق کو پہچانا اور یہ جانا کہ وہ خود مخلوق ہیں اور یہ کہ وہ (اللہ) ان کا تدبیر کرنے والا ہے اور وہ خود تدبیر کیے جانے والے ہیں۔"(اصول الكافي، جلد 1، صفحہ 29)

قرآنِ کریم نے بھی اللہ کے وجود پر عقلی اور فطری استدلال کا طریقہ اپنایا ہے اور قرآن کی آیات میں اس نوع کے دلائل کو نہایت بلیغ اور مختصر انداز میں پیش کیاہے۔یہ آیات اہلِ عقل و فہم کو مخاطب کرتی ہیں۔ سورہ الطور کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ(الطور ۳۵)

۳۵۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا خود (اپنے) خالق ہیں؟

اس آیت مبارکہ میں اس دلیل کی طرف اشارہ ہے جسے خدا پر ایمان رکھنے والے فلاسفہ نے برہانِ امکان کے عنوان سے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نصوص اس پر بھی زور دیتی ہیں کہ ایمان ایک فطری چیز ہے اور اللہ کا وجود بدیہی (یعنی واضح و ظاہر) ہے یعنی ایسا نہیں کہ جس پر شک کیا جا سکے۔قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(سورہ ابراہیم ۱۰)

ان کے رسولوں نے کہا: کیا (تمہیں) اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟

بظاہر ہمیں یہاں ایک قسم کا تضاد محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا وجود بدیہی ہے تو پھر اس پر دلیل دینے کی کیا ضرورت؟! کیا کسی بدیہی بات پر دلیل دینا اور اس کا استدلال ممکن ہے؟ یہ سوال اور اس سے پہلے بیان کردہ حدس (وجدان) کے دعوی کا جائزہ ہمیں علم منطق کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔

علم منطق سے آشنا لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یقینی اور بدیہی قضایا کی (مسائل) تین اقسام کے درمیان واضح فرق اور بعد ہے۔یہ اولیات، حدسیات اور فطریات ہیں۔ ان میں اولیات سب سے واضح اور بدیہی ترین قضایا ہوتے ہیں جن کے بغیر انسانی علم کی بنیاد ہی نہیں بن سکتی جیسےیہ کہ "ایک چیز وہی ہے جو وہ ہے، نہ کہ کوئی اور چیز" یا یہ کہ "دو متضاد چیزیں نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ایک ساتھ ختم کی جا سکتی ہیں"۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس قدر بدیہی ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں ہوتاکیونکہ یہ خود ہی ہر چیز سے زیادہ روشن ہوتی ہیں اور ان سے زیادہ واضح کوئی چیز موجود نہیں جس کے ذریعے انہیں واضح کیا جا سکے۔یہ واضح ہے کہ خالقِ کائنات کے وجود پر ایمان ایسی نوعیت کا نہیں ہے۔بالکل سادہ وجہ یہ ہے کہ "اولیاتی قضایا" تو عقلی دلیل کو قبول ہی نہیں کرتے جب کہ خدا کے وجودکا معاملہ اگرچہ فطری نوعیت رکھتا ہے اور دلیل کا محتاج نہیں لیکن پھر بھی اس پر عقلی دلیل دی جا سکتی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے۔

ہم خالق کے وجود پر دلیل کو حدسی قضایا میں شمار کرنا چاہتا ہیں یہ صرف اسی شخص سے ممکن ہے جسے قوتِ حدس حاصل ہو۔یہ ایک ایسی بداہت ہے جو مطلق نہیں بلکہ نسبی ہوتی ہےاور ہر کسی کے لیے بالکل یکساں نہیں ہے۔ اسی لیے منطق کے ماہرین نے کہا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی قضیہ (بات) ایک شخص کے لیے بدیہی ہو سکتا ہے مگر دوسرے کے لیے وہ بدیہی نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حدسی معرفت فراست اور الہام پر مبنی ہوتی ہے جیسے زمین کے کروی ہونے کا اندازہ اس بنیاد پر لگانا کہ دور سے آتی ہوئی کشتیاں آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہیں۔ یہ ایک اچھی مثال ہے اگرچہ اس میں ایک منطقی انتقال بھی شامل ہے جو ایک یقینی مقدمے (یعنی کشتیوں کے تدریجی ظہور) پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبِ حدس کبھی اپنے حدس کو دوسروں کے لیے عقلی طور پر قابلِ فہم بنا سکتا ہے اور اسے ان تک منتقل بھی کر سکتا ہے۔ ہمیشہ ہی ایسا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حدس رکھنے والا شخص یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اسے یہ علم کیسے حاصل ہوا، کس بنیاد پر آیااور اس پر کیا دلیل ہے؟ وہ اس قضیے پر کوئی باقاعدہ عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اسے کسی اور کو سکھا سکتا ہےنہ ہی زبانی طور پر سمجھا سکتا ہے۔ ہاں، وہ صرف طالب علم کی اس راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے جس پر وہ خود چلا تھا۔ اگر وہ طالب علم خود بھی اسی راستے پر چلنے میں کامیاب ہو جائےتو ٹھیک ورنہ نہیں۔اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اس قسم کے حدسی قضیے کا انکار کر دے تو حدس رکھنے والا شخص منکر حدس کو دلیل کے ذریعے قائل نہیں کر سکتاجب تک وہ خود اسی حدسی تجربے سے نہ گزرے۔

جہاں تک فطری قضایا کی بات ہے تو یہ بھی یقینی اور بدیہی ہوتے ہیں جیسا کہ سابقہ قضایا کی دو اقسام (اولیات اور حدسیات) تھیں لیکن ان دونوں سے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسی دلیل یا ذریعہ کے ساتھ ہوتی ہیں جو ان پر یقین کو لازم بنا دیتا ہے اور ان کی بداهت کو ثابت کرتا ہے۔ منطق کی زبان میں اس کو "حدِ وسط" کہا جاتا ہے۔یہ قضایا اس لحاظ سے اولیاتی قضایا کی مانند نہیں ہوتے کیونکہ اولیات میں حدِ وسط ممکن ہی نہیں جبکہ فطری قضیے کے لیے حدِ اوسط ضروری ہوتا ہے۔البتہ یہ حدِ وسط اسی وقت ذہن میں موجود ہوتی ہے غائب نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی انسان کے ذہن میں مطلوب چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا حدِ وسط بھی ذہن میں موجود ہوتی ہے۔مثلاً ہمارا یہ حکم کہ "دو، دس کا پانچواں حصہ ہے"یہ ایک بدیہی حکم ہے لیکن یہ ایک واسطے (حدِ وسط) کے ذریعے معلوم ہوا ہےکیونکہ دو ایک عدد ہے اور دس کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ہر حصہ دو کے برابر ہے اور ہر عدد جو اس طرح تقسیم ہو اس کا ایک حصہ پانچواں حصہ کہلاتا ہے۔ تو دو، دس کا پانچواں حصہ ہوا۔ اس قسم کی دلیل ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہےاور اس کے لیے الگ سے سیکھنے یا غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔اسی طرح عقل جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عالم کا ایک خالق ہونا چاہیےتو یہ فیصلہ بھی بالکل ایسا ہی بدیہی اور یقینی ہوتا ہے اور یہ بھی ایک حدِ وسط کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ اس صورت میں حدِ وسط یہ ہے کہ معلول (یعنی مخلوق) بغیر علت (یعنی سبب یا خالق) کے موجود نہیں ہو سکتایہ ایک اولیاتی قضیہ ہے۔(حوالہ: منطق مظفر، صفحہ 335 اور اس کے بعد، طباعت: جماعت المدرسین)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان ایک بدیہی اور فطری حقیقت ہےجو دلیل کی محتاج نہیں اور نہ ہی اس کے لیے گہرے غور و فکر یا پیچیدہ فکری مراحل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دلیل سے بے نیاز ہونے کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر دلیل دینا ناممکن ہے یا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس کی بداهت اس بات سے متعارض نہیں کہ دوسروں کو اس کی طرف رہنمائی دی جائےیا ان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے اور یہ معرفت ان تک منتقل کی جائے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ تو اولیات میں سے ہے اور نہ ہی حدسیات میں سے ہے بلکہ ایک فطری قضیہ ہے جس کی دلیل خود اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے، جو نہ ذہن سے غائب ہوتی ہے اور ہر فرد حتیٰ بوڑھی عورتیں بھی اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ جب وہ سادہ انداز میں یہ کہتی ہیں کہ اونٹ کی مینگنی بھی بتاتی ہے کہ یہاں اونٹ گزرا ہے!