| مقالات | لادینیت: ایک خطرناک جُوا، اور غیر یقینی انجام

لادینیت: ایک خطرناک جُوا، اور غیر یقینی انجام

علي العزام الحسيني

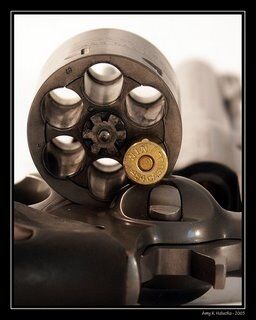

لادینیت ایک خطرناک جُوے کی مانند ہے، جو روسی رولیٹ(Russian Roulette) نامی کھیل سے مشابہت رکھتی ہے ۔ روسی رولیٹ میں کھلاڑی اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر ایک ریوالور استعمال کرتا ہے، جس کے چیمبر میں صرف ایک گولی رکھی جاتی ہے جبکہ باقی خانے خالی ہوتے ہیں۔ پھر چیمبر کو گھمایا جاتا ہے اور کھلاڑی بندوق کو اپنی کنپٹی پر رکھ کر ٹریگر دباتا ہے۔ نتیجہ یا تو جیت کی صورت میں نکلتا ہے یا پھر زندگی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔اسی طرح، روسی رولیٹ کھیلنے والا شخص اور لا دینیّت اختیار کرنے والا فرد دونوں کسی فوری اور دلکش چیز پر نظر رکھتے ہیں حالانکہ اسے عقل و فہم سے کام لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسے ممکنہ خطرے کو نظر انداز کر رہا ہے، جس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں اور نہ ہی جس کی خرابی کو سدھارا جا سکتا۔لیکن اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو روسی رولیٹ اور لادینیت کے درمیان یہ مشابہت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، کیونکہ دونوں میں نقصان کی نوعیت اور امکانات کی شدت میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔

ہم یہاں "لادینیت" سے اس اصطلاحی یا کلاسیکی معنی کو مراد نہیں لے رہے، جو الحاد، لاأدریت، یا ان نظریات پر مشتمل ہے جو ایمان سے لاپرواہ اور دین سے بے تعلق ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس سے ایک وسیع مفہوم مراد لے رہے ہیں، جو مکمل اخلاقی و عملی آزادی اور دینی احکام سے بے نیازی کو شامل کرتا ہے۔چنانچہ اس میں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو مذہب سے زبانی طور پر وابستگی رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صرف نام کا مسلمان ہو، لیکن اس کی عبادات، معاملات، اور اخلاق میں اسلام کی کوئی جھلک نہ ہو، تو وہ بھی ہمارا موضوع سخن ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ لادینیت کا روایتی مفہوم اسکا احاطہ کرتاہے، بلکہ اس مضمون میں پیش کی گئی دلیل اس پر بھی صادق آتی ہے۔مزید یہ کہ جو شخص اپنے عمل میں سرکش اور حق سے انکاری ہو، وہ "عملی الحاد" کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ اصطلاح ایسے فرد پر صادق آتی ہے جو اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور یوں برتاؤ کرتا ہے جیسے کوئی خالق موجود ہی نہ ہو۔اسی لئے صاحب ِ عقل و دانش کہتے ہیں : کہ انسان کے اعمال اس کے حقیقی معبود کی نشاندہی کرتے ہیں!

یہ مضمون ایک اہم اعتقادی اور علمِ کلامی مسئلے پر بحث کرتا ہے، جو ان وجوہات کا تجزیہ کرتا ہے جو انسانی عقل کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ بڑی اعتقادی حقیقتوں، خاص طور پر خالق پر ایمان کے بارے میں تحقیق کرے۔

عقلی طور پر ان بڑے سوالات کی ترتیب یوں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خدا کے وجود، اس کے دلائلِ توحید، اور آخرت جیسے امور پر بحث کریں۔ بلکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سرے سے ان مباحث میں داخل ہونے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ہمیں اس تلاش کی ضرورت کیوں محسوس کرنی چاہیے؟ اس تحقیق کی اہمیت کیا ہے؟اس میدان میں پیش کی جانے والی سب سے اہم دلیل وہ ہے جو "ممکنہ نقصان سے بچاؤ کی لازمی ضرورت" کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی معرفت اور اس کی اطاعت سے ممکنہ نقصان ٹالا جا سکتا ہے، اور چونکہ عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی نقصان ممکن ہو، اور وہ سنگین نوعیت کا ہو، تو اس سے بچاؤ لازمی ہے—چاہے اس نقصان کے یقینی یا قوی ہونے کا امکان کمزور ہی کیوں نہ ہو۔اس دلیل اور اس کے دو بنیادی ستونوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے، ہم ایک اہم سوال کا جواب دیں گے، جو شاید قاری کے ذہن میں آیا ہو، اور جس کا جواب اس مضمون کے استدلال کے لیے ایک تمہیدی حیثیت رکھتا ہے۔

احتمال اور محتمل میں فرق

"احتمال" اور "محتمل" میں بنیادی فرق کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ احتمال تین مختلف علمی سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے:

منطقی (Logic)، اصولی (Islamic legal theory)، ریاضیاتی (Mathematical probability) ۔ لیکن چونکہ یہ ایک مختصر مضمون ہے، اس لیے ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اور صرف عام فہم معنی پر ہی توجہ دیں گے۔ ان دونوں کے مابیں فرق یہ ہے کہ احتمال کا تعلق انسانی ادراک سے ہے، یعنی یہ ایک ذہنی اور نفسیاتی تصور ہے۔محتمل ایک حقیقی اور خارجی امر ہے، جو حقیقت میں وجود رکھتا ہے اور انسانی سوچ سے آزاد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، محتمل (واقعی حقیقت)کےلئے سورج کے طلوع ہونے کو لیجیے، سورج کے طلوع ہونے کے دو ہی امکانات ہیں—یا تو سورج نکل آیا ہے یا وہ اب تک طلوع نہیں ہوا۔ یہ ایک خارجی اور حقیقی معاملہ ہے، جو ہماری سوچ سے آزاد ہے۔

احتمال (انسانی تصور)کےلئے مثلا جب ہم طلوعِ آفتاب کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں اس کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کا ایک تصور بنتا ہے۔پس جیسے جیسے شواہد اور قرائن ملتے ہیں (مثلاً، آسمان کا رنگ بدلنا، روشنی کا بڑھنا)، ہمارا یقین طلوعِ آفتاب کی طرف زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، یا کسی خاص صورت میں کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔

جس طرح امکان (احتمال) کی دو قسمیں ہوتی ہیں: قوی (مضبوط) اور ضعیف (کمزور)، اسی طرح ممکنہ نتیجے (محتمل) کی بھی دو قسمیں ہیں، لیکن ان کی تقسیم کا معیار مختلف ہے۔ یہاں معیار اس کی قدر و اہمیت ہے۔ چنانچہ:کچھ ممکنہ نتائج بلند قدر، عظیم حیثیت، غیرمعمولی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جن کے اثرات اور نتائج شدید ہوتے ہیں۔کچھ دیگر ممکنہ نتائج معمولی اور غیر اہم ہوتے ہیں، جن کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ایسے میں اگر ہم امکان کی دونوں اقسام کو ممکنہ نتائج کی دونوں اقسام سے جوڑیں، تو ہمیں چار صورتیں حاصل ہوتی ہیں:محتمل (ممکنہ نتیجہ) خطرناک ہو اور امکان قوی ہو، جیسے وہ طریقے جو خودکشی کی 50% سے زیادہ شرح رکھتے ہیں۔محتمل خطرناک ہو لیکن امکان ضعیف ہو، جیسے روسی رولیٹ (Roulette) نامی جان لیوا کھیل۔محتمل معمولی ہو لیکن امکان قوی ہو، جیسے آپ نے کسی میٹھی چیز کو اپنے لیے محفوظ کیا، مگر اسے بچوں کے کمرے میں رکھ دیا۔محتمل معمولی ہو اور امکان بھی ضعیف ہو، جیسے آپ نے وہی میٹھی چیز اپنے کمرے میں کسی خفیہ جگہ پر چھپا دی۔

یہ تمہیدی بحث ہمیں اصل نکتہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے، یعنی لا دینی طرزِ حیات کو اپنانا کسی بڑی جوئے بازی سے کم نہیں۔ خواہ یہ عقائد کو ترک کرنے کی صورت میں ہو یا دینی احکام کو نظرانداز کرنے کی شکل میں، دونوں ہی امکانات خطرناک ہیں۔ اس دلیل کی بنیاد دو اصولوں پر ہے، اور اگر ان دونوں اصولوں کو صحیح طرح سمجھ لیا جائے، تو نتیجہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

پہلا رکن – ممکنہ نقصان سے بچنے کا اصول

یہ دلیل کا سب سے بنیادی ستون ہے، جو اتنا واضح اور بدیہی ہے کہ اسے ایک مختصر مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہیوستن اسمتھ نے اپنی کتاب (Why Religion Matters) میں پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی پینٹ کے بیلٹ (پٹے) کی مضبوطی کو جانچنا چاہیں، تو ہم اسے کھینچ کر دیکھ سکتے ہیں۔پس اگر یہ کمزور ہوا اور ٹوٹ گیا، تو زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ بیلٹ خراب ہو جائے گی، جو کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔لیکن اگر یہی معاملہ کسی انسان کی زندگی سے جڑا ہو، جیسے پیراشوٹ کے رسیوں کی مضبوطی، تو اس میں معمولی سی کوتاہی بھی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ رسی کمزور ہوئی اور ٹوٹ گئی، تو نتیجہ سیدھا موت ہوگا۔یہ مثال اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عقل جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، وہ اس اصول کو لازمی سمجھتی ہے کہ اگر کوئی نقصان خطرناک ہو اور اس کے ہونے کا امکان بھی موجود ہو، تو اس سے بچاؤ ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں،جتنا کوئی ممکنہ نقصان سنگین ہوگا، اتنا ہی زیادہ ضروری ہوگا کہ ہم اس سے بچاؤ کی فکر کریں۔پس اگر کوئی نقصان انتہائی مہلک ہو، تو پھر چاہے اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہو یا کم، ہمیں اس کے خلاف احتیاط لازمی برتنی چاہیے۔یہی اصول ہمیں اس دلیل کی طرف لے جاتا ہے کہ لادینیت کو اپنانا، چاہے عقائد کو نظرانداز کر کے ہو یا دینی احکام سے لاپروا ہی برت کر، ایک سنگین خطرہ مول لینے کے مترادف ہے۔

ممکنہ نقصان سے بچاؤ کا اصول اور اس کی تطبیق

یہ اصول نہ صرف پہلی صورت (جہاں ممکنہ نقصان شدید ہو اور اس کا امکان قوی ہو) پر لاگو ہوتا ہے، بلکہ دوسری صورت (جہاں نقصان خطرناک ہو، چاہے اس کے ہونے کا امکان کمزور ہی کیوں نہ ہو) پر بھی پوری طرح صادق آتا ہے۔اصل بات یہ ہے کہ کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کا اصول صرف اس وقت لاگو نہیں ہوتا جب نقصان یقینی ہو، بلکہ جب نقصان کی نوعیت سنگین ہو، تب بھی احتیاط لازم ہو جاتی ہے۔کوئی بھی باشعور شخص کسی سنگین خطرے کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ "چونکہ اس کے ہونے کا امکان کمزور ہے، اس لیے میں اس سے لاپروا ہی برت سکتا ہوں۔"بلکہ اگر خطرہ بڑا ہو تو وہ چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، انسان اس سے بچنے کے لیے احتیاط برتتا ہے۔

اسی اصول کی بنیاد پر علماء نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ عقائد کو دلیل و استدلال کے ذریعے سمجھا جائے، محض تقلید (اندھی پیروی) کافی نہیں۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ:عقائد میں اصل مقصد یہ ہے کہ ممکنہ نقصان (یعنی آخرت کی سزا) کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور مکمل اطمینان حاصل کیا جائے۔تقلید کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ گمان (ظن) حاصل ہوتا ہے، جبکہ عقائد میں یقین (قطعیت) ضروری ہے۔

گمان اور اندازے کسی سنگین خطرے سے مکمل تحفظ فراہم نہیں کرتے، جبکہ دین و ایمان جیسے بنیادی معاملات میں یقینی علم کا ہونا لازم ہے۔لہٰذا جو شخص عقائد کی تحقیق نہیں کرتا اور صرف تقلید پر اکتفا کرتا ہے، وہ ممکنہ مہلک نقصان سے بچنے کے فطری اصول کو نظر انداز کر رہا ہے۔چونکہ دین کا مقصد انسان کو ممکنہ عذاب سے مکمل تحفظ فراہم کرنا ہے، اس لیے ایمان و عقائد کو تحقیق اور دلیل کی بنیاد پر اپنانا ہی حقیقی نجات کا ذریعہ ہے۔یہ اصول صرف عقائد تک محدود نہیں بلکہ فقہ اور اصولِ فقہ میں بھی معتبر سمجھا گیا ہے۔ فقہاء نے "وجوبِ دفعِ ضررِ محتمل" (ممکنہ نقصان سے بچنے کی ضرورت) کو فقہی قواعد میں شمار کیا ہے، جہاں آخرت کی سزا کو بنیادی طور پر سب سے بڑا نقصان تصور کیا گیا ہے۔اسی طرح، اصولیین نے بھی اس قاعدے کو احتیاط کے مباحث میں استعمال کیا اور کہا کہ بعض اوقات محض کسی ممکنہ نقصان کی سنگینی کی بنا پر احتیاط لازم ہو جاتی ہے، چاہے اس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان کمزور ہی کیوں نہ ہو۔مثلاً، اگر کوئی تیر چلا رہا ہو اور معمولی امکان ہو کہ نشانے پر کوئی انسان موجود ہے، تو چونکہ انسان کا قتل ایک سنگین نقصان ہے، اس لیے یہ کمزور امکان بھی احتیاط کو واجب بنا دیتا ہے تاکہ اگر یہ اندیشہ حقیقت میں بدل جائے تو شدید نقصان سے بچا جا سکے۔لہٰذا، جب ممکنہ نقصان بہت بڑا ہو تو اس سے بچنے کے لیے احتیاط برتنا ضروری ہوتا ہے، چاہے اس کے واقع ہونے کا امکان کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ یہی اصول اسلامی عقائد اور احکام میں تحقیق اور یقین حاصل کرنے کی ضرورت کو واضح کرتا ہے تاکہ آخرت کے ممکنہ خطرے سے مکمل تحفظ ممکن ہو۔(حوالہ: المعجم الأصولي 1-73)

مندرجہ بالا وضاحت کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ "زیرو رِسک" (Zero Risk) یعنی مکمل خطرے سے بچاؤ کی طرف زیادہ مائل کیوں ہوتے ہیں۔ اس تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے، روف دوبلی ایک مفروضہ پیش کرتا ہے:فرض کریں کہ آپ کو زبردستی رولیت روسی (Russian Roulette) کھیلنا پڑے، اور پستول میں چھ گولیاں ہوں۔ اس کے بعد وہ دو سوالات رکھتا ہے:اگر آپ جانتے ہیں کہ چیمبر میں چار گولیاں ہیں، تو آپ دو گولیاں ہٹانے کے لیے کتنی رقم دینے پر تیار ہوں گے؟ اگر چیمبر میں صرف ایک گولی ہو، تو آپ وہ واحد گولی ہٹانے کے لیے کتنی رقم دینے کو ترجیح دیں گے؟وہ مزید وضاحت کرتا ہے:"زیادہ تر لوگوں کے لیے دوسری حالت زیادہ واضح ہوگی؛ وہ اس میں زیادہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ اس سے موت کا امکان مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔"

خالص ریاضیاتی حساب کے مطابق، یہ فیصلہ غیر منطقی لگتا ہے، کیونکہ پہلی حالت میں موت کے امکان کو 1/3 (سہ گنا) کم کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری حالت میں 1/6 (چھٹا حصہ)۔ اس کا مطلب ہے کہ منطقی طور پر پہلی حالت میں دگنی رقم دی جانی چاہیے۔ اس کے باوجود، لوگ "زیرو رِسک" کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔حقیقت میں، اس رویے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ "ممکنہ نقصان کی سنگینی" پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف امکان کی شدت کو دیکھیں۔ (حوالہ: فنّ التفكير الواضح، ص 123)

دوسرا رکن - یومِ حساب کی متواتر خبریں:

سب سے پہلے، ایک اہم نکتے کی وضاحت ضروری ہے تاکہ قاری کو ابتدا میں کسی غلط فہمی کا سامنا نہ ہو۔ اس تمہید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لادینی شخص نبیوں کی وحی اور ان کی دی گئی خبروں کو محض عقیدے اور تسلیم و رضا کی بنیاد پر قبول کرے، کیونکہ اس پر وہ اعتراض کرسکتا ہے کہ یہ "بے دلیل دعویٰ" ہے۔ بلکہ، یہاں ان خبروں کو ایک ایسے امکان کے طور پر لیا جا رہا ہے، جس کی صداقت ممکن ہے۔چاہے کسی کا بھی نظریہ یا پسِ منظر ہو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علم اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نہ صرف حسی اور عقلی ذرائع پر بھروسا کرتے ہیں بلکہ متواتر خبروں پر بھی انحصار کرتے ہیں۔

مثلاً:کبھی ہم براہِ راست حسی ادراک کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، جیسے اپنی آنکھوں سے آگ کو جلتے دیکھنا۔کبھی ہم عقل کے ذریعے کسی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جیسے اگر ہم خود آگ نہ دیکھ سکیں، لیکن کسی پہاڑی کے پیچھے سے دھواں اٹھتا دیکھیں، تو ہم عقلی طور پر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہاں آگ موجود ہے۔اور بعض اوقات، ہم ایسے لوگوں کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں، جنہوں نے حقیقت کا براہِ راست مشاہدہ کیا ہو، جیسے اگر کئی افراد ہمیں بتائیں کہ انہوں نے آگ دیکھی ہے، تو ہم ان کی گواہی پر یقین کر لیتے ہیں۔

خلاصہ:

دوسری تمہید سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاریخ میں اصلاح اور اخلاق کے علمبرداروں کا ایک عظیم گروہ گزرا ہے، جنہیں انبیا اور رسول کہا جاتا ہے۔ ان شخصیات نے اپنی زندگیاں معاشرتی اصلاح اور تہذیب کے لیے قربان کر دیں اور ہر دور میں انسانیت کو ایک مشترکہ پیغام دیا۔انہوں نے اقوام کو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال پر ایمان لانے کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ نے بندوں پر کچھ ذمہ داریاں اور احکام مقرر کیے ہیں۔ نیز، زندگی محض موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ انسان ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ ان کے مطابق، جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، انہیں عظیم انعامات ملیں گے، اور جو نافرمانی اور تکبر کرتے ہیں، انہیں سخت سزا دی جائے گی۔یہی پیغام دنیا کے کانوں نے ہمیشہ وحی اور اصلاح کے داعیوں سے سنا ہے۔ ان ہستیوں پر جھوٹ اور فریب کا الزام کبھی ثابت نہیں ہوا بلکہ ان کی زندگی، افعال اور اقوال ہمیشہ سچائی کے واضح نشانات لیے ہوئے تھے۔اسی بنا پر عقلِ سلیم ایک باشعور انسان کو اس پیغام کی سچائی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان یا خطرے سے محفوظ رہا جا سکے، جو ان شخصیات کے پیغام کو نظر انداز کرنے کی صورت میں لاحق ہو سکتا ہے۔

نتیجہ:اب اگر پہلی اور دوسری تمہید کو ملایا جائے تو اس سے جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ...لادینی یعنی وہ شخص جو ایمان کی حقیقت کو سرے سے اہمیت نہیں دیتا یا وہ شخص جونظری طور پر ایمان رکھتا ہے مگر اپنے عقیدے کے عملی تقاضوں کو یکسر نظر انداز کرتا ہے— ان دونوں کو موت کے بعد ممکنہ خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔لادینیت اختیار کرنے والے شخص کا معاملہ تو واضح ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔جبکہ وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے مگر احکامِ شریعت پر عمل نہیں کرتا، وہ اس عقیدے کا حامل ہے کہ اگر اس نے الٰہی احکام کی نافرمانی کی تو اسے سخت عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء و مرسلین کی اخباری تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے۔لہٰذا، چاہے کم ترین امکان ہی کیوں نہ ہو، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان محتاط رویہ اختیار کرے اور اپنے ممکنہ انجام کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی مذاہب کی تعلیمات کو تحقیق اور تجزیے کی روشنی میں پرکھے تاکہ ان کی صداقت یا عدم صداقت کو سمجھ سکے۔

یہ جستجو اسے خالقِ حقیقی کی معرفت حاصل کرنے میں مدد دے گی، جس کی بندگی اور تقدیس کی دعوت تمام آسمانی مذاہب نے دی ہے۔ جب وہ اس مرحلے پر پہنچ جائے گا، تو آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جائے گی۔(حوالہ: التوحید، از جوابات الشبهات الكلامية، ج1، ص15)

ائمہ اہل بیتؑ سے جو روایات منقول ہیں، ان سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللادینیوں (دین سے انکار کرنے والوں) سے ان کا خطاب درحقیقت اس دلیل کی طرف توجہ دلانے اور ان کے دل و دماغ میں دبے ہوئے حقائق کو بیدار کرنے کے لیے تھا، تاکہ وہ تحقیق و جستجو پر آمادہ ہوں۔مثال کے طور پر، امام جعفر صادقؑ ایک گروہ سے مخاطب پوا جس میں مشہور زندیق عبدالکریم ابن ابی العوجاء بھی تھا، آپ نے ان سے فرمایا: اگر معاملہ ان لوگوں کے مطابق ہوا— یعنی وہی جو اہل طواف (عبادت گزار) کہتے ہیں— تو وہ نجات پا جائیں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اگر معاملہ تمہارے مطابق ہوا— حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے— تو پھر تم اور وہ برابر ہو جاؤ گے"۔عبدالکریم نے کہا: "خدا آپ پر رحم کرے، ہم اور وہ ایک ہی بات نہیں کہتے؟"امام نے فرمایا: "تمہاری اور ان کی بات ایک کیسے ہو سکتی ہے، جب کہ وہ معاد (مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے)، ثواب و عذاب، اور آسمان میں ایک خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ تم کہتے ہو کہ آسمان ویران ہے اور وہاں کوئی نہیں؟ (الکافی، 1-185)

اسی طرح، امام علی رضاؑ کے پاس ایک زندیق آیا تو امامؑ نے اس سے فرمایا:"تم بتاؤ، اگر معاملہ تمہاری بات کے مطابق ہو— حالانکہ ایسا نہیں ہے— تو کیا ہم اور تم برابر نہیں ہوں گے؟ ہمارے نماز، روزے، زکوٰۃ اور اللہ کے اقرار سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ ہمارے مطابق ہوا— اور حقیقت میں وہی درست ہے— تو کیا تم ہلاک نہیں ہو جاؤ گے اور ہم نجات نہیں پا جائیں گے؟" (التوحید للصدوق، ص251)

یہ وضاحت اس حقیقت سے متصادم نہیں کہ "نقصان سے بچاؤ" کا اصول ایک بدیہی اور واضح دلیل ہے، جسے عملی عقل خود ہی تسلیم کرتی ہے۔ بلکہ اس بیان کا مقصد ایک علمی نکتے کی طرف توجہ دلانا ہے، جو چاہے کتنی ہی بدیہی اور فطری ہو، پھر بھی انسان بعض اوقات اسے نظرانداز کر دیتا ہے۔منطق میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات بالکل واضح اور بدیہی چیزوں سے بھی غافل ہو سکتا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے!اہل منطق کے مطابق، اس غفلت کی وجوہات میں دماغی سقم، ذہنی پریشانی، اور شبہات کا پیدا ہونا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، نظریۂ معرفت (Epistemology) کے مطابق، علم کے حصول میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ جو دین کے مخالف رجحانات میں پائی جاتی ہیں۔ان رکاوٹوں میں شامل ہیں:عالمی سطح پر معروف شخصیات سے متاثر ہونا۔اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔علمی غروراور دیگر کئی عوامل جو حقیقت کو سمجھنے میں مانع بنتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ خالق کی معرفت سے غفلت برتنا یا معرفت کے بعد اس کی اطاعت کو ترک کرنا ایک ایسی جوکھم ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ ایک ایسا خطرہ مول لینا ہے جس کا تعلق ابدی انجام سے ہے۔ اگرچہ یہ انجام محض احتمال کے طور پر بھی لیا جائے، تب بھی اس کا موضوع نہایت عظیم اور اس کا ممکنہ نتیجہ انتہائی خطرناک ہے۔